사실상 유일한 '합법 통로' 막혀

승계 포기, M&A 추진 '풍선효과'

-

중견·중소기업이 지주회사 전환을 통해 지분을 정리, 승계에 활용하는 방식이 촘촘해진 규제로 '바늘구멍'이 됐다. 추가 규제 도입이 예고되며 더 답답해진 상황이다.

이는 중견·중소기업들이 승계를 포기하고 인수합병(M&A) 시장으로 나가는 '풍선효과'를 유발하고 있다는 분석이다.

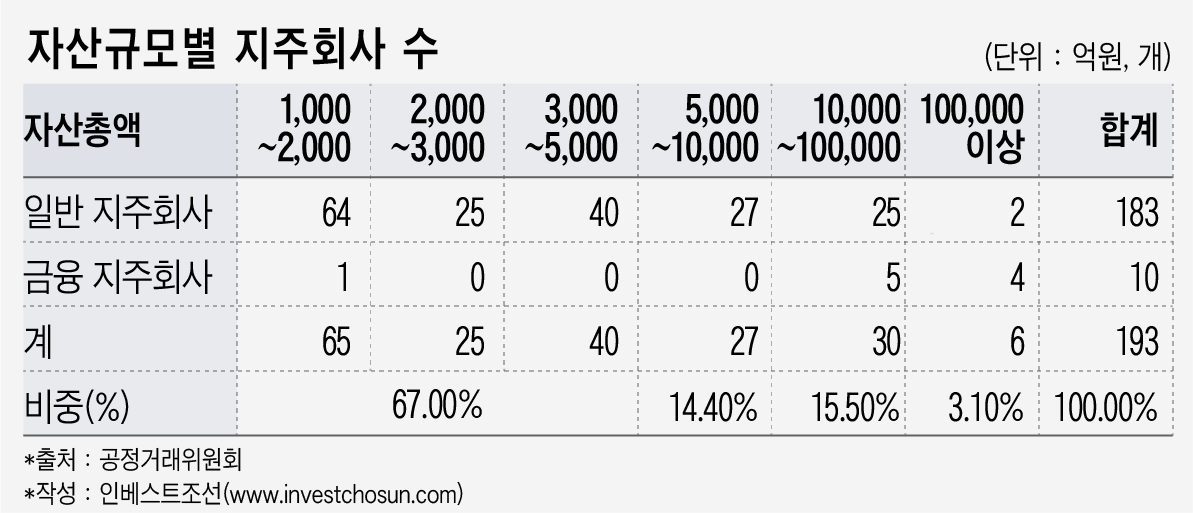

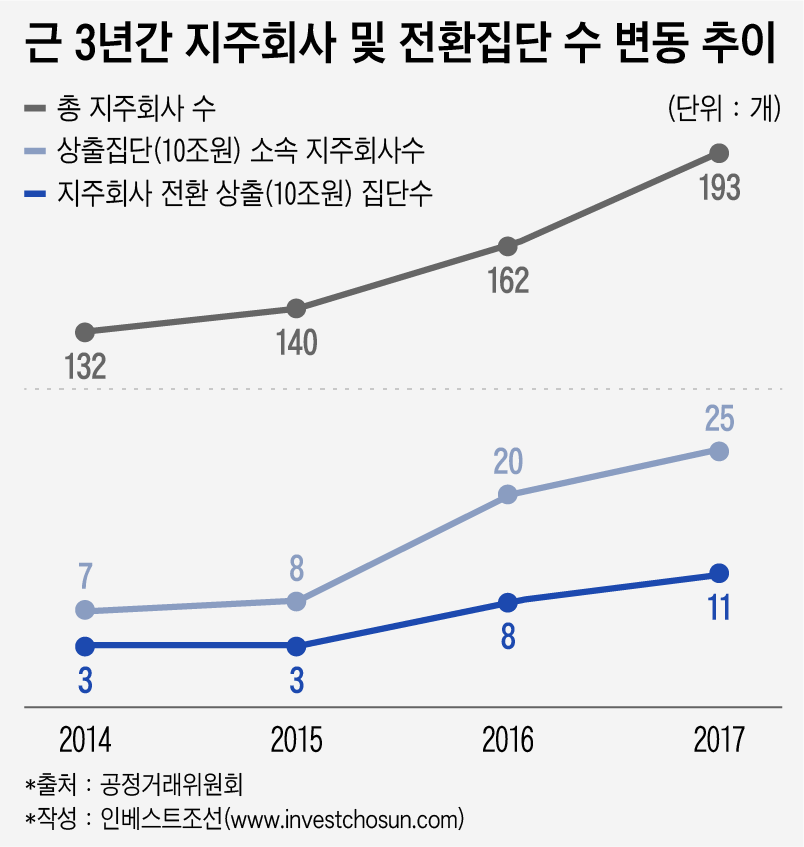

공정거래위원회에 따르면 지난 9월말 기준 국내 지주회사 수는 지난해 대비 31곳 증가했다. 지난해 22곳이 증가한 데 이어 사상 최대 증가폭이었다. 지주회사에서 제외된 16곳을 감안하면 실제 증가폭은 47개사다. 이중 대부분인 44개사가 자산규모 5000억원 미만의 중견·중소기업이었다.

이처럼 중견·중소기업들이 대거 지주회사로 전환한 건 지난 7월 개정된 공정거래법 개정안 때문이다. 지주회사 지정 기준 자산규모가 1000억원에서 5000억원으로 조정된 까닭이다.

개정 취지는 의도하지 않은 지주회사 전환을 줄이려는 것이었지만, 실질로는 중견·중소기업 지주회사 전환의 '마지노선'으로 인식됐다. 지주회사로 전환하면 지분 정리 과정에서 발생하는 양도소득세와 법인세 등이 과세이연(연기)되는 혜택을 받을 수 있는 까닭이다. 이 지분을 매각하지만 않는다면, 사실상 면세 효과를 누릴 수 있었다.

금융투자업계에 따르면, 개정안 적용 이후 지주회사 전환을 희망하는 중견·중소기업의 발길은 뚝 끊겼다. 자산 규모 5000억원 요건을 충족할 수 있는 중견기업마저 손을 내젓고 있는 상황이다.

지주회사에 대한 추가 규제가 예고돼있기 때문이다.

-

공정위는 지주회사의 부채비율 제한 요건을 현행 200%에서 100%로 줄이는 방안을 검토 중이다. 자회사 지분 보유 요건도 현행 30%(상장사 20%)에서 높아질 가능성이 있다. 지주회사 전환을 위한 인적분할시 자사주를 활용할 수 없게 하는 상법 개정안도 국회에 발의돼있다.

이런 규제들이 모두 현실화되면, 중견·중소기업은 지주회사 전환을 꿈도 꿀 수 없게 된다. 부채비율 규제를 고려하면 자산 5000억원의 지주회사는 최소 2500억원의 자기자본을 갖춰야 한다. 여기에 자회사 최소지분율과 자산의 50% 이상이 자회사 지분이어야 한다는 요건을 감안하면 자회사의 기업가치는 조 단위에 달해야 한다. 웬만한 중견기업도 충족시키기 어려운 구조다.

한 증권사 관계자는 "지난해부터 진행 중이던 몇몇 중견기업의 지주회사 전환이 올들어 무산됐다"며 "내년부터는 중견·중소기업의 지주회사 전환 사례가 사실상 사라질 것"이라고 말했다.

지주회사 전환을 통한 승계 이전에는 IT나 물류 계열사를 설립해 회사 가치를 키워 승계하는 '편법'이 유행했다. 이 방법이 '일감 몰아주기' 규제를 받으며 지주회사 전환을 통한 승계가 대안으로 떠올랐다. 증여·상속 뒤 최대 50%에 달하는 세금을 물고 싶지 않다면, 사실상 유일한 합법적인 승계 방법이었기 때문이다.

이 통로가 막히며 중견·중소기업들은 다시 대규모 세금을 내느냐 마느냐의 기로에 서게 됐다는 지적이다. 최근 승계과 관계된 중견·중소기업 관련 지분 매각과 사모펀드(PEF) 경영 참여가 잇따라 늘어나고 있는 덴 이런 배경이 자리잡고 있다는 평가다.

중견·중소기업 및 금융투자업계에선 볼멘 소리를 내고 있다. 지주회사에 대한 정부의 인식이 악화된 건 삼성전자와 삼성생명이 자사주를 대거 사들이며 '지주회사 전환설'이 부각됐기 때문인데, 이에 따른 규제의 피해는 애먼 중견·중소기업들만 입고 있다는 것이다.

다른 증권사 관계자는 "삼성의 경영권이 세금을 물지 않고 넘어가면 안된다는 정치권의 인식이 결국 전면적인 규제로 이어진 것"며 "지주회사라는 구조는 어차피 3세 승계때는 이용할 수 없어 적정 수준의 세금을 낼 수밖에 없는데, 지나치게 단기간에 '악'으로 치부해버린 경향이 있다"고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기