프리IPO 등 '돈의 힘'으로 '입도선매' 경우 많아져

발행어음·IMA가 자본력 격차 더욱 키울 듯

-

2017년 주식 시장(ECM) 리그테이블 순위표의 특징은 '부익부 빈익빈' 심화와 더불어, 자본 순위대로 주관 순위가 정해지는 경향이 뚜렷해졌다는 것이다. 이는 자본시장이 거래를 주선해주고 수수료를 받는 '피 베이스'(fee base) 시장에서, 투자를 하고 그 결실을 공유하는 '투자' 기반 시장으로 점점 변해가고 있다는 방증으로 풀이된다.

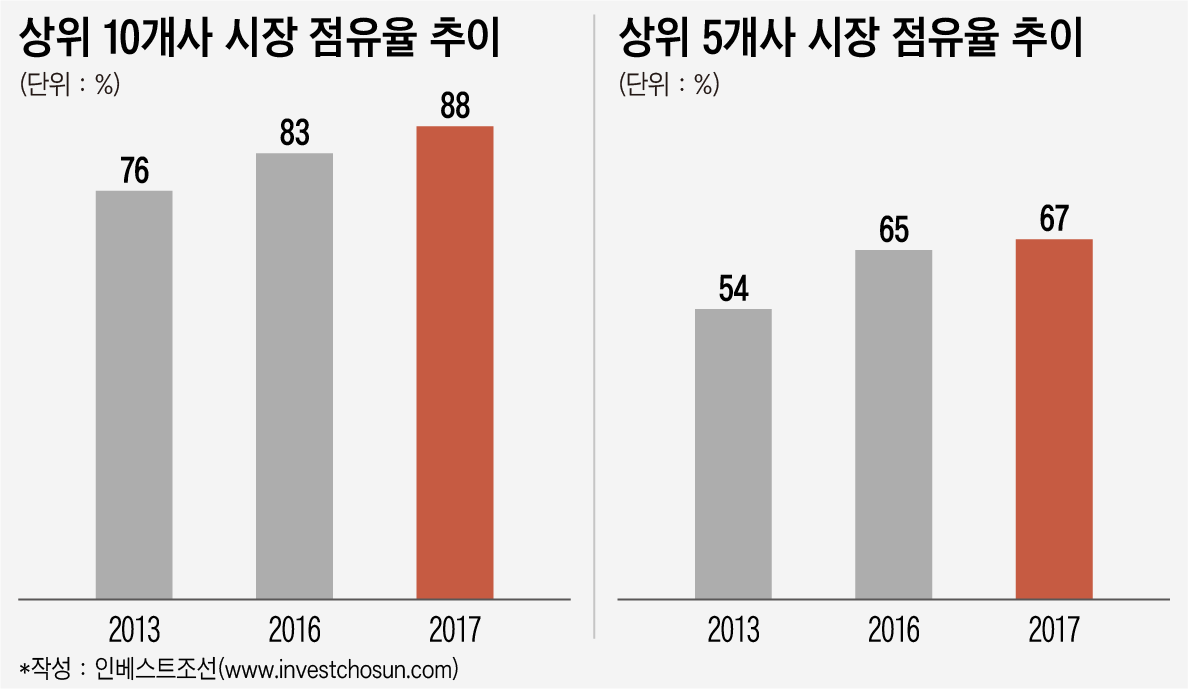

2017년 주관 실적 기준, 상위 10개사가 가져가는 시장 점유율은 87.56%에 달했다. 2016년 82.69% 대비 5%포인트 가까이 늘어났다. 상위 5개사 점유율 역시 66.8%로 전년 65.2% 대비 쏠림 현상이 심해지는 모양새였다.

불과 5년 전까지만 해도 상위 10개사 점유율은 76%, 상위 5개사 점유율은 54% 안팎에 불과했다. 상위권 증권사 점유율이 그 사이 10%포인트 이상 상승했다.

또 다른 특징은 사실상 자본 순서대로 주관 순위가 구성됐다는 것이다. 외국계 증권사를 제외한 주관 순위 상위권 증권사 중 금융투자사업자(대형IB)가 아닌 곳은 한 곳도 없다. 자기자본 4조원 이상의 초대형IB 5곳이 위부터 순위를 나눠 가졌고, 올해 3조원의 자본을 갖춘 신한금융투자가 뒤를 이었다.

-

이전에는 자본 순위와 관계 없는 '깜짝 상위권' 증권사들이 눈에 띄었다. 2016년에는 대신증권과 동부증권이 순위권에 이름을 올렸고, 2015년에는 유진투자증권이 4위에 오르며 대형사들을 찍어누르기도 했다. 올해엔 이런 모습이 사라진 것이다.

대기업과 중견·중소기업을 막론하고 '대형 증권사', '해 본 증권사', '아는 증권사'를 쓰는 경향이 해가 지날수록 점차 강화되고 있다는 분석이다. 이는 제도와 시스템 변화와 더불어 경쟁이 치열해진 점이 배경으로 꼽힌다. 점점 더 주식 발행 시장에서 주관사로 살아남기 위해 '자본력'이 중요해지고 있다는 것이다.

대표적인 흐름이 상장전투자(Pre-IPO) 활성화다. 공개 설명회(PT) 방식으로 기업공개(IPO) 주관사를 선정했던 이전과는 달리, 기업 성장 주기에 맞춰 미리 사전 투자를 받으며 '입도선매'하는 경우가 늘어나고 있다. 투자에 참여한 증권사에게는 자연스럽게 주관 실적을 올릴 기회도 주어지는 구조다.

지난 6월 마무리된 이랜드리테일 상장전투자(Pre-IPO)가 경우도 그렇다. 이랜드리테일 상장 대표주관사인 KB증권은 이 거래에 2000억원의 인수금융을 지원했고, 한국투자증권은 계열사 한국투자파트너스를 통해 지분 투자를 감행했다. 직접 투자에 참여한 동부증권도 공동주관사단에 이름을 올렸다.

한 증권사 관계자는 "코스닥 상장을 준비하는 중소기업에도 상환전환우선주(RCPS) 등의 형식으로 10억~30억원 안팎을 미리 투자하는 게 '기본'이 되고 있다"며 "주요 대형증권사 IPO부서들은 '투자 집행' 기능을 점차 강화하는 분위기"라고 말했다.

코스닥 기업 공모 3%(최대 10억원) 의무인수제도도 자본력에 따른 차이를 만들어내고 있다는 평가다. '나몰라라 상장'을 방지하기 위한 제도지만, 중소형 증권사의 코스닥 상장 주선 수에 제약이 되고 있다는 것이다. 자본력이 약한 중소형 증권사의 경우 1년에 4~5곳만 상장해도 할당된 북(book)이 눈에 띄게 묶인다.

초대형IB와 함께 도입된 발행어음과 종합투자계좌(IMA)는 자본력 격차를 더욱 크게 벌리게 할 제도로 꼽힌다. 자기자본 위주로 구성된 내부 북(book)에 더해 외부 조달 자금을 기업금융과 기업투자에 활용할 수 있는 까닭이다. 부동산 프로젝트파이낸싱은 물론, 유상증자 잔액인수 등 전통 IB 영역에서도 '든든한 돈줄' 역할을 할 수 있어 증권사 입장에선 보다 공격적인 영업이 가능해진다.

한 대형증권사 임원은 "10년전쯤 IB시장의 경쟁 완화를 위해 대표주관은 대형사만 맡게 하자는 '주관사 등급제'가 일각에서 제기됐었는데, 지금에 와서 '돈의 힘'으로 비슷한 모양새가 만들어진 것"이라며 "자본력 있는 증권사의 거래 독식 현상이 완화될 것 같지는 않다"고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기