거래 기근에 최근 분위기 반전…"관리도 수월"

"중간 정산의 한 형태…LP 인식 변화도 중요"

-

사모펀드(PE)들은 다른 운용사가 인수했던 기업을 다시 받아오는 세컨더리(Secondary) 거래를 꺼리는 경향이 강했지만 최근 들어 분위기가 달라지고 있다. 적어도 위험 요소는 제거돼 있고 관리체계를 구축하는 수고도 덜 수 있기 때문이다.

아울러 시장에 유동성은 많고 신규 거래 발굴은 어렵기 때문에 PE끼리도 서로의 투자기업을 살피지 않을 수 없다는 평가다.

사모펀드 역사가 긴 해외에선 세컨더리 거래가 정착된 지 오래지만 우리나라는 여전히 걸음마 단계다. 그나마도 PEF의 출자자(LP) 지분을 사오는 전통적 형태가 아니라 PEF가 내놓는 기업을 사주는 세컨더리 거래가 주를 이뤘다.

PE가 세컨더리 거래에 적극적이지 않은 이유는 돈이 되지 않는다고 봤기 때문이다. PE는 기업에 투자한 후 구조조정, 비용 및 경영 효율화 작업을 거치는데 운용사에 따라 그 효과가 크게 달라진다고 보기는 어렵다. 한 차례 PEF를 거친 기업은 추가로 손을 대 기업가치를 끌어 올리기 어렵다는 인식이 많았다.

고질적인 'LP 겹침' 문제도 있다. LP 풀이 좁은 국내 여건 상 매각하려는 PEF와 인수하려는 PEF엔 중복 LP가 있을 가능성이 크다. LP 입장에선 동일한 대상을 더 높은 가치에 투자하는 것이 부담스러울 수밖에 없다.

여러 걸림돌이 있지만 최근 PE 업계에선 굳이 세컨더리 거래를 마다할 필요는 없다는 기류가 강해졌다.

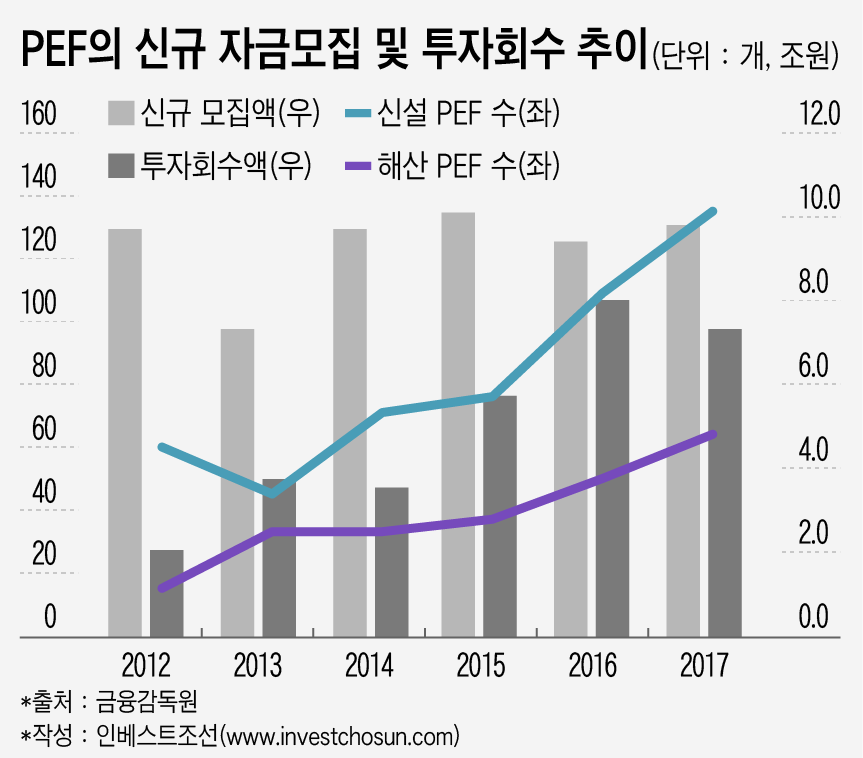

시장의 유동성은 갈수록 풍부해지는데 PE들이 눈독을 들일만한 거래는 많지 않고 경쟁도 심화하고 있다. 반면 새로운 펀드 결성을 위해 기존 포트폴리오를 정리하려는 PEF의 움직임은 많아지고 있다.

시중은행 M&A 부문 관계자는 “시장에 마땅한 신규 매물은 많지 않은 반면 PE발 매물은 쏟아지고 있다”며 “PE들이 써야 할 돈도 많은 상황이라 PE들이 매각자와 인수자로 만나지 않기 어려운 구조”라고 말했다.

-

세컨더리 거래의 부정적 요소보다 긍정적 효과에 집중할 필요가 있다는 의견도 많아졌다.

우리나라에선 대형 블라인드펀드를 가지고 있어도 단독으로 5000억원 이상 경영권 인수 거래(바이아웃)를 진행하긴 쉽지 않다. 2000억~3000억원 규모 중소·중견기업 거래가 가장 현실적이다. 그러나 이런 기업들은 대기업 계열사가 아니라면 경영관리 체계가 허술한 경우가 많다. 특히 지방의 우량 기업들은 직원들도 많지 않아 더 폐쇄적이고 PE의 효율주의·성과주의 문화를 덧씌우기 어렵다.

한 대형 PE 대표는 “눈길이 가는 숨은 강자들은 많지만 이사회 중심의 효율적인 경영 체계를 갖추기 위해 손이 많이 갈 것 같아 마음을 접는 경우가 많다”며 “직접 해야 할 수고를 덜 수 있기 때문에 최고점을 지나면서 급히 내놓는 매물이 아니라면 세컨더리 거래를 마다할 이유가 없다”고 말했다.

다른 PE 대표 역시 “투자회수에 나선 PE들이 주장하는 기업가치는 다툴 여지가 있으나 관리 가능한 회사로 만들었다는 점은 인정할 만 하다”며 “우리가 회사를 매각할 때도 매력점으로 강조하는 부분”이라고 말했다.

테이팩스가 대표적인 세컨더리 성공 사례로 꼽힌다. 테이팩스는 산은캐피탈-JKL파트너스에서 스카이레이크-칼라일을 거쳐 한솔케미칼에 인수됐다. 성장 단계를 밟아가는 기업이라면 앞서 PE를 거쳤는지는 중요하지 않다는 지적이다.

LP 겹침 문제도 인식의 전환이 이뤄지면 큰 문제될 것이 없다는 지적이다. 실트론처럼 망가진 포트폴리오지만 세컨더리 투자를 집행했더라면 큰 성공을 거뒀을 만한 거래도 있었다. 국민연금이 올해 세컨더리펀드 결성에 나서는 등 대형 기관들의 분위기도 점차 바뀌는 모습이다.

또 다른 PE 대표는 “세컨더리 거래는 LP 입장에선 중간에 한 번 정산 받고 재투자하는 형태”라며 “기관들이 차입금 리캡 거래에 많이 참여하는데 세컨더리를 지분을 활용한 리캡 거래로 인식한다면 투자하기 수월해질 것”이라고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기