-

지난 2월 바르셀로나에서 열린 MWC의 주연은 단연 폴더블(접이식)폰이었다. 삼성전자는 물론 중국의 화웨이, 로욜 등이 시연을 통해 기술력을 뽐냈다. 이들의 각축전 사이 LG전자가 선보인 듀얼스크린 핸드폰(사진)이 '개성파 조연' 역할을 맡았다. 발표 직후 온라인 상에선 “폴더블(Foldable) 핸드폰이 아닌 핸드폰 두 개(Phone Double)를 붙여놨다”는 풍자가 이어지기도 했다.

-

LG전자는 이런 냉소가 예상됨에도 왜 폴더블 폰을 선보이지 않았을까. 권봉석 LG전자 MC·HE 사업본부장(사장)은 기자회견을 통해 명확한 답변을 내놓기도 했다. 권 사장은 “폴더블폰 시장의 수요를 생각해보면 아직은 시기상조라고 생각한다”며 “폴더블폰은 언제든 시장 반응에 따라 대응할 수 있도록 준비돼 있다” 설명했다. 문제는 너무도 모범적인 ‘정답’이다보니 얼마만큼 설명이 납득되었는지 미지수란 점이다.

◇LG디스플레이는 폴더블 패널 만드는 데, LG전자는 왜 폴더블폰 안만들까?

시장에서 가장 먼저 나오는 의문은 LG전자가 프리미엄 시장에서 경쟁사 대비 기술력 우위를 완전히 잃은 것 아니냐는 점이다. IT‧전자업계 관계자들은 그러나 단순히 기술 격차만으로 해석하기 어려운 LG전자의 현실적인 고민이 드러난 상황으로 해석한다.

폴더블폰의 핵심 기술인 ‘디스플레이’의 경우. 기술적 완성도 문제와 별개로 LG디스플레이 내에서도 선행 기술 개발을 진행해 왔다. 디스플레이업계에선 LG디스플레이가 레노보가 발표할 폴더블 폰에 핵심 공급업체로 패널을 납품하는 등 멀지않은 시기 가시화할 것으로 전망한다. 권 사장의 "대응할 준비가 됐다"는 해명이 아예 없는 이야기는 아니란 설명이다.

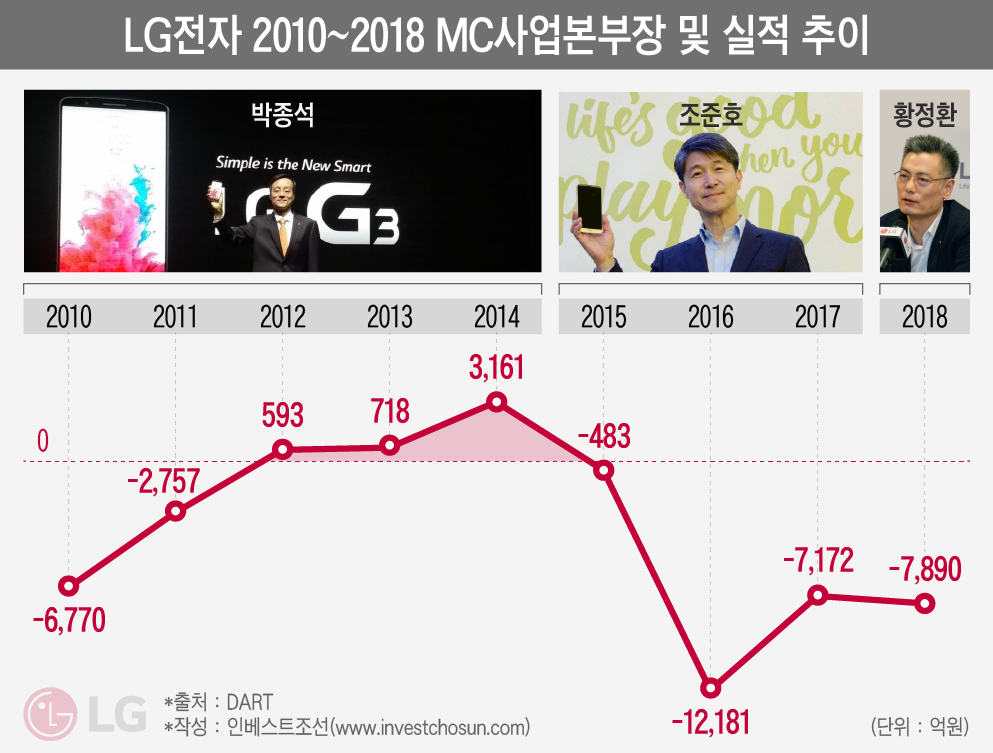

다만 기술력을 알리고 일부 패널을 공급하는 수준과 자사의 생산 모델 중 하나로 추가하는 의사결정은 또 다른 문제다. LG전자의 폴더블폰 출시는 대규모 적자 이후 MC사업본부가 펴온 선택과도 정반대이자 물리적으로 채택할 수 없는 전략이라는 평가다.

LG전자는 G4‧G5 등 주력 모델의 실패로 조단위 적자에 휘청인 이후 철저한 ‘비용통제’에 돌입했다. 끊임없이 모델 수를 줄여 프리미엄(G·V시리즈) 중심의 모듈화 생산라인을 구축했다. 인력 및 조직 감축 및 R&D‧마케팅 비용 축소도 이에 맞춰 고강도로 이어졌다. 이런 상황에서 “비용도 줄이면서 기술격차도 좁히자”는 양립할 수 없는 전략이란 설명이다.

다른 IT담당 애널리스트는 “폴더블 폰은 글로벌 스마트폰 시장은 우리가 앞으로도 주도하겠다는 기술력 격차를 선보인 경쟁 사례지, 지금 당장 수익을 내겠다는 생각은 삼성전자를 비롯한 그 어떤 곳도 하고 있지 않다”며 “예를 들어 '우주 탐사선'을 먼저 쏘겠다는 이야기인데 문제는 당장 먹고살기 급급한 나라가 우주개발을 한다면 누가 이해를 하겠나”라고 말했다.

-

대신 LG전자가 내놓은 해법은 ‘5G’에 역량을 집중하겠다는 데 있다. 당장 수익이 보이지 않는 폴더블 폰은 천천히 진입하더라도, 기술표준이 바뀐 이후 뚜렷한 선점 주자가 없는 5G 스마트폰 영역에선 하이엔드 지위를 유지할 수 있다는 전략이다. 과거 구글과 협력해 안드로이드OS에 최적화 된 ‘레퍼런스 폰(구글 넥서스)’을 출시해 호평을 이끌어 낸 것처럼, 5G에 맞춘 핸드폰을 빠른 시기 양산해 시장을 확보하겠다는 포석이다. 폴더블폰은 삼성전자가 연 시장의 반응을 살핀 후 자원을 투입할 것으로 전망된다.

업계에선 LG전자가 현실적인 전략을 편 점엔 수긍하면서도 이번 결정을 스마트폰 사업 존폐가 달린 사실상 마지막 기회로 해석하고 있다.

업계 관계자는 "당장 5G폰이 출시해도 기존 LTE 대비 차별화될 콘텐츠가 얼마나 마련됐는지는 미지수"라며 "본격적인 5G시장 개화가 1~2년 늦춰질 경우, LG전자의 '선점'이 의미가 없어질 수 있다"고 설명했다. 증권사 IT 애널리스트도 "이번마저 대규모 적자로 이어진다면 MC사업본부의 규모를 절반 이하까지 더 줄이라는 요구들이 쏟아질 것"이라고 말했다.

◇LG전자의 본질적 고민…‘수익성(영업이익)’ 아닌 ‘성장 부재(매출)’

이번 MWC 사례에서 드러난 '미래(폴더블)'와 '현실(비용 통제)'간 배치는 비단 스마트폰 사업 문제만이 아닌 LG전자 전체의 고민으로도 지적된다.

매년 스마트폰 사업의 대규모 적자가 발목을 잡지만, 실제 LG전자 전체로는 역대 최대 이익을 경신 중이다. 핵심은 주력 현금창출원인 가전·TV 부문의 수익성 개선, 이른바 ‘고급화(시그니처)’ 전략의 성공으로 요약된다. 다만 전사 매출은 전년 대비 소폭 감소하는 등 이익 규모가 정체기를 맞은 점은 고민이다.

여기에 더해 가전과 TV의 경우 각 사업 모두 성장성 측면에선 구조적 한계가 분명하다는 점이 거론된다. 가전은 교체 주기를 고려할 경우 수요 확대에 제약이 있다. TV사업은 OLED TV를 통해 프리미엄 시장에서 브랜드를 유지 중이지만, 마케팅을 앞세운 삼성전자의 공세가 이어지며 수익성 방어가 고민거리다. 끊임없이 전방에서 새로운 수요가 열리는 반도체 사업자 삼성‧SK와 대비돼 더 두드러지는 한계로도 지적된다.

해외 증권사 LG전자 담당 애널리스트는 “노키아(Nokia)를 비롯한 글로벌 IT·기술업체도 한 번 기술 트렌드를 잘못 읽으면 회복할 수 없을 정도로 뒤처지는데 반해 LG전자가 지금의 지위를 지킨 것만으로도 의미가 있다"면서 "그럼에도 투자자 입장에선 끊임없이 미래를 보여달라 요청할 수밖에 없고 IT업체들의 숙명이지 않겠나”라고 말했다.

-

그룹 최대 규모 거래였던 ZKW 인수에 이어 그간 미숙했던 M&A‧투자 등에도 속도를 낼 것으로 점쳐진다. 조성진 LG전자 부회장도 "현재 세계 기술기업 50 곳 이상을 보고 있다" 공개하기도 했다. 동원할 수 있는 재원 탓에 한계는 분명할 것이란 지적도 뒤따른다. 수십조원 거래에도 발을 들여 사업 구조를 단번에 뒤바꿀 수 있는 삼성·SK와 검토할 매물의 질(質) 측면에서 차이가 클 것이란 설명이다. 여기에 더해 핵심 자회사 LG디스플레이의 대규모 적자가 겹치며 국제신용등급 강등 가능성도 다시 고개를 들고 있다.

매물을 '50곳이나 볼 정도'로 고민 중이라지만 가장 본질적 문제는 '수'가 아닌 '방향'이라는 지적도 이어진다.

회사는 일찌감치 차량 전장(VS사업본부)‧인공지능(AI)‧로봇 사업 등을 미래 먹거리로 제시하며 육성할 계획이지만 투자자들은 "손에 잡히지 않는다"는 지적이다. 주력인 가전을 더 특화해 글로벌 가전업체로 남을 건지, 새로운 신사업을 찾을 것인지 좀 더 명확한 방향성을 제시해 달라는 설명이다.

IB업계 관계자는 "LG그룹도 최근들어 수처리 자회사 매각설이 나오는 등 선대에 추진한 비핵심 사업 등을 과감하게 구조조정 하는 점만 해도 이전과 분명히 다른 모습을 보이고 있다"며 "향후에도 지주사가 컨트롤 역할을 강화해 투자에 개입할 것으로 전망되는 만큼, LG전자와 공조도 꾸준히 이어질 것 같다"고 전망했다.

입력 2019.03.07 07:00|수정 2019.03.08 18:57

인베스트조선 유료서비스 2019년 03월 06일 07:00 게재

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기