시장 규모 작아지고 수수료 수익도 줄어

성과급 기대 어려운 구조...주니어 이탈

비상장 비중 늘어난 투자업계선 '대환영'

-

"기업공개(IPO) 거래 수주만 해도 정신이 없는데 조직관리 압박이 굉장히 커졌습니다. 당장 지난주에도 5년차 주니어가 사모운용사로 이직하겠다고 해서 가까스로 말려놓은 상황입니다. 일은 많고 보수는 적은데다, 투자자 쪽이 더 '폼난다'고 느껴져서 그런 것 같습니다." (한 증권사 IPO 담당 임원)

한때 증권사에서 IPO 부서는 '의리맨'들의 집합체로 꼽혔다. 호흡이 긴 거래의 특성상 십수년씩 한 부서에서 근무하는 직원이 많았다. 지금은 증권가에서 가장 이직이 많은 부서로 손꼽힌다. 최근엔 투자 측 인력 수요가 늘어나며 아예 업종을 바꿔 이직하는 직원들이 늘어나고 있다는 지적이다.

26일 증권업계에 따르면 최근 1년새 IPO 부서에서 벤처캐피탈(VC)·사모 자산운용사 등 타 직종으로 자리를 옮긴 직원만 20여명에 달하는 것으로 추산된다. 경쟁사 비슷한 부서로 이직한 이를 합하면 이 숫자는 훨씬 커진다. 주로 업력 2년~7년차의 20대 후반~30대 초반 주니어들이 사표를 던지고 있는 것으로 파악된다.

삼성증권에서는 ECM부서에서 최근 1년새 5명 안팎의 주니어가 이직을 선택했다. 이 일이 시장에 퍼지며 '삼성증권 IPO에서 인력이 새고 있다'는 소문이 퍼지기도 했다. 미래에셋대우·NH투자증권·KB증권 등 대형사는 물론, 일부 중소형사에서도 IPO 부서 인력 유출이 이어졌다.

상당수 증권사가 '총 인력 수엔 변동이 없다'고 항변하고 있지만, 빈 자리의 상당 부분을 신입직원이나 주관 경험이 없는 회계사 등으로 채운 결과라는 지적이 나온다.

국내 주요 증권사들은 최근 2~3년간 IPO를 담당하는 ECM 부문의 인력을 적극적으로 늘려왔다. 대규모 '랜드마크 딜'이 잇따라 기다리고 있었던데다, 정책적으로 혁신기업 등 모험자본 투자에 대한 압박을 받고 있는 상황에서 ECM부문이 비상장기업을 커버하는 전진기지 역할을 담당하고 있었기 때문이다. 이 같은 인력 이탈은 그간의 투자를 헛되게 만들고 있다는 점에서 상당한 부담이라는 평가다.

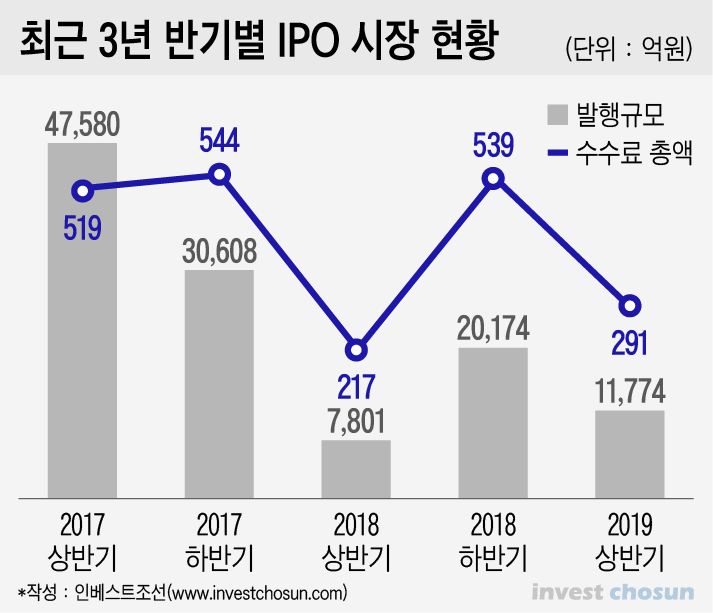

이런 인력 유출엔 우선 줄어들고 있는 IPO 시장 규모가 한 몫 하고 있다는 분석이다. 국내 IPO 시장 규모는 2016년 이후 지속적으로 축소하고 있다. 지난해엔 연간 시장 규모가 이전 해 한 반기에도 미치지 못했다. 올해에도 지난해와 비슷한 기조가 이어질 전망이다.

-

SK루브리컨츠를 비롯해 호텔롯데, 현대오일뱅크, 카카오게임즈, 바디프랜드, 두산공작기계 등 기업가치가 조 단위에 달하는 '랜드마크 딜'이 잇따라 미뤄지거나 상장을 포기하며 시장 규모도 제한되고, 투자업계의 관심도 받고 있지 못하고 있다는 평가다.

IPO 시장 불황의 척도 중 하나로 꼽히는 기업인수목적회사(SPAC;스팩) 상장 수는 올해 들어서면 벌써 10곳으로 지난해 상반기의 5곳을 훌쩍 넘어섰다. 스팩 상장이 주로 하반기에 몰리는 점을 고려하면 올해엔 2015년 이후 처음으로 신규 상장 스팩이 30곳이 넘어갈 수도 있다는 전망이 나온다.

시장 규모가 줄고 있다보니 증권사들이 IPO로 벌어들이는 수수료도 줄어들 수밖에 없다. 올해 상반기 국내 증권사들이 상장 공모를 통해 벌어들인 총 수수료 수익은 117억원으로 지난해 상반기에 이어 최근 3년간 두 번째로 적었다. 대어급 상장이 몰렸던 2017년 상반기의 4분의 1에 불과하다.

사실상 대형증권사조차 부서 손익분기점(BEP)을 겨우 맞추고 있는 상황이라는 말이 나온다. '대박 성과급'은 기대하기 어려운 분위기다. 지난해 주요 대형증권사 IPO부서 주니어 직급의 연말 성과급은 타 IB 부서에 비해 상대적으로 매우 낮았던 것으로 전해진다.

갈 곳은 늘었다. 2015년 규제 완화로 자산운용사 수가 250곳 이상으로 불어나고, 정부의 혁신기업·벤처기업 육성 정책으로 시중에 조 단위의 자금이 풀리고 있다. 공모주 투자 및 상장 예정기업 사모 메자닌 투자, 비상장사 투자 등을 주요 전략으로 삼은 한국형 헤지펀드 자금 규모만 5조원 안팎에 달하는 것으로 추정된다.

이들 투자자에게 IPO 부서의 현업 경험을 가진 인력은 귀중하다. 비상장 기업 가치 분석의 전문가라고 할 수 있는 까닭이다. 이들의 투자회수(exit) 수단이 주로 IPO인만큼, IPO에 대해 세세한 실무를 꿰고 있는 점 또한 매력적이라는 지적이다.

대우도 나쁘지 않다. 투자업계로 자리를 옮기는 IPO 부서 주니어들은 대부분 연봉을 보전받거나 그 이상을 받는 경우가 많다는 평가다. 상장 전 투자(Pre-IPO)가 '대박'이라도 나면 억 단위의 성과급도 노릴 수 있다.

한 중소형 증권사 IPO 담당 임원은 "업계에 남아있으려는 주니어는 그나마 일감이 많고 안정적인 대형사에서 대부분 뽑아간다"며 "IPO가 'IB업계의 꽃'이라는 건 이미 옛말"이라고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기