PEF, 자금력·신속성에 전문성도

기업, 재무제표 영향 없는 FI 선호

금융사·자문사, PEF 눈치볼 상황

-

국내 자본시장에서 사모펀드(PEF)의 존재감이 점점 커지고 있다. 한때는 기업과 시장의 관심이 미치지 않는 영역에서의 역할이 강조됐지만, 이제는 막대한 유동성과 신속한 의사 결정을 앞세워 국내 대기업들도 눈치를 봐야 하는 상대로 성장했다. 기존 자문사와 금융사들의 일감까지 상당 부분 잠식해 감에 따라 당분간 자본시장의 PEF 의존도는 더 높아질 것으로 보인다.

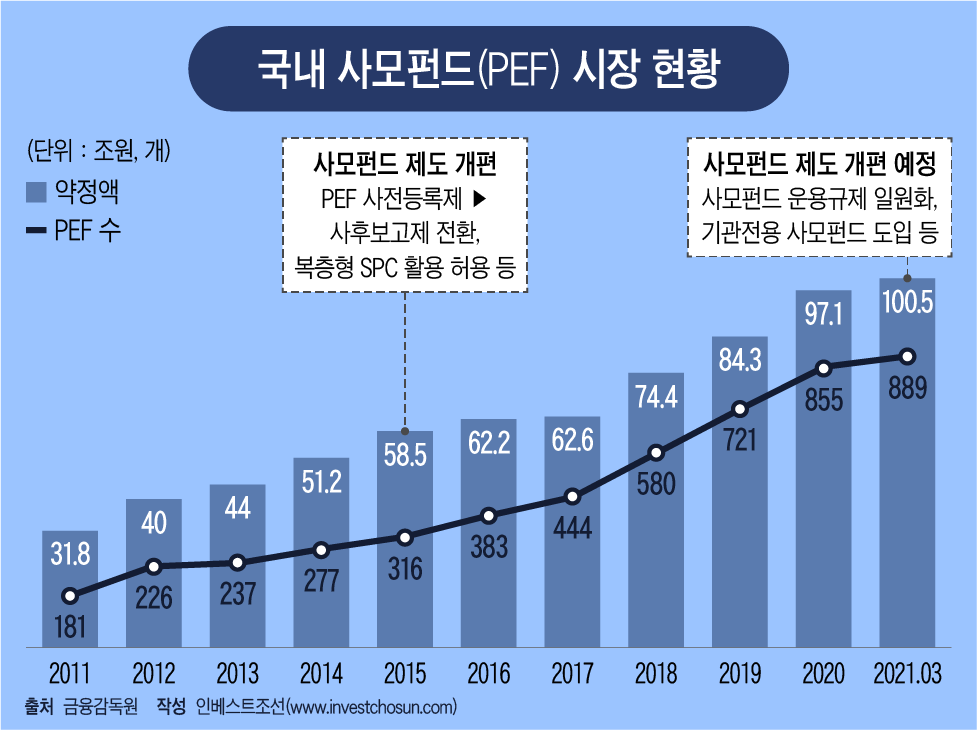

PEF의 위상이 높아진 가장 큰 이유는 자금력이다. 2004년 약정액 4000억원, 등록 PEF 2개던 시장은 올해 1분기말 약정액 100조4888억원, PEF 889개로 커졌다. 운용사들은 2~3년마다 빈티지 PEF를 결성하며 규모를 20~30%씩 키우고 있고, 출자자(LP)들은 공동투자를 원하는 경우도 많다. PEF는 자본시장의 '마중물'에서 주축이 됐다. 대형 M&A는 PEF를 빼고는 흥행을 자신하기 어렵다.

-

PEF들은 점차 자기 목소리를 내고 있다. 예전처럼 대기업 입장에만 끌려다니지 않겠다는 것이다. 케이뱅크 상장전투자의 경우 KT 쪽에선 투자자들에 원금만 보장하려 했지만 PEF의 호응을 얻지 못했다. 5% 수준의 수익률을 보장하고야 흥행에 성공했다. SK㈜와 SK E&S는 플러그파워 주가가 높아진 시점에 투자 SPC 지분을 PEF에 재매각하려다 외면을 받기도 했다.

기업과 운용사가 공동으로 PEF를 결성하는 사례는 늘고 있다. LG화학은 IMM크레딧솔루션과, SK에코플랜트는 LX인베스트먼트와 손을 잡았다. 이 외에도 규모를 떠나 공동으로 PEF를 만들고 출자하려는 기업들이 많다. 기업이 투자처를 발굴하면 PEF가 별도로 자금만 내주던 과거의 코파펀드와는 다르다. PEF는 단순한 자금원이 아니라 대등한 파트너로 위상이 높아진 셈이다.

한 PEF 운용사 대표는 “과거의 코파펀드는 PEF가 주도적으로 할 수 있는 역할이 없고 기업에 의존해야 했다”며 “최근 결성하는 펀드들은 기업이 먼저 요청을 하고 LP로도 참여하기 때문에 기업과 운용사의 이해관계가 정확히 일치한다”고 말했다.

-

지난해 IMM인베스트먼트는 PEF 운용사 중 처음으로 공시대상 기업집단(자산 5조원 이상)으로 지정됐는데, 자본시장법 시행령 개정으로 내년부터는 다시 기업집단에서 빠진다. 기업집단에 포함된 것도, 사례가 1곳뿐인데 시행령을 바꾸는 것도 모두 PEF의 달라진 위상을 보여주는 것이란 평가가 나왔다.

기업과 PEF의 관계는 대기업-중소기업(운용사)에서 대기업-기관투자자로 바뀌었다. 기업이 주주인 기관투자자의 눈치를 보듯 자금 조달에서도 PEF를 빼놓고 생각하기 어려워졌다. 독립계 운용사는 대표를 중심으로 움직이기 때문에 의사 결정도 빠르다. 글랜우드PE는 CJ올리브영 재무적투자자(FI)로 낙점된 후 며칠 지나지 않아 계약 체결까지 마무리했고, 한앤컴퍼니는 속전속결로 남양유업 인수를 결정했다.

사정이 이러니 자본시장의 PEF 의존도는 점점 높아질 수밖에 없다. SK이노베이션은 SK루브리컨츠 소수지분을 매각하며 PEF에 5.7%의 수익률을 보장해줬다. 일반 대출이나 채권 발행보다는 비용이 비싸다. 그러나 재무제표나 신용도에 미치는 영향을 최소화하면서 SK그룹의 변화 속도를 맞추기 위해 FI를 초빙했다.

대기업의 회사채 발행 필요성은 많이 줄었다. 발행해도 차환 목적이 대부분이고, M&A 자금을 마련하겠다는 곳은 찾아보기 어려워졌다. 스틱인베스트먼트가 일진머티리얼즈의 해외 공장 설립을 지원하는 것처럼 시설 투자에도 PEF 자금을 끌어다 쓰는 시대다.

은행들은 기업투자금융(CIB)을 강화해 회사채 발행을 주관하고, 돈을 빌려주곤 했지만 PEF가 득세하는 상황에선 힘이 빠질 수밖에 없다. 제도 개편으로 PEF가 나설 수 있는 영역도 더 넓어질 것으로 보인다. CIB의 역할은 상장(IPO)이나 증자 주관 등 PEF가 다룰 수 없는 영역으로 좁아질 가능성도 있다.

상황은 자문사들도 크게 다르지 않다. PEF들의 업력이 쌓이면서 자체적인 산업 전문성도 전보다 늘어났다. 어지간한 전략으론 자문 일감을 따내기 어려워졌다. PEF 관련 주요 먹거리인 인수금융 역시 예전보다는 재미가 없다. 힘의 균형이 PEF로 옮겨간 지 오래니 웬만한 대출 조건은 다 들어줘야 거래가 가능하다. 매년 ‘최악의 조건’이 갱신되고 있는데, 그나마도 PEF의 눈에 들어야 따올 수 있다.

글로벌 PEF들까지 국내 운용사를 넘는 자금력에 다양한 투자 전략까지 갖추고 한국 시장을 두드리고 있다. 일부 운용사는 국민연금도 ‘재수’를 거친 끝에야 돈을 맡길 수 있을 정도로 위상이 높다. 이제 신사업을 시작하려는 대기업들은 오랜 업력과 포트폴리오를 가진 글로벌 PEF의 경험을 청해야 하는 상황이다. 당분간은 국내 자본시장의 ‘PEF 예속 현상’이 지속될 전망이다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기