'미래 먹거리' 내걸지만 "대기업 상상력 거기까지"

과거 불확실성에 '철수 러쉬'…시너지는 지켜봐야

-

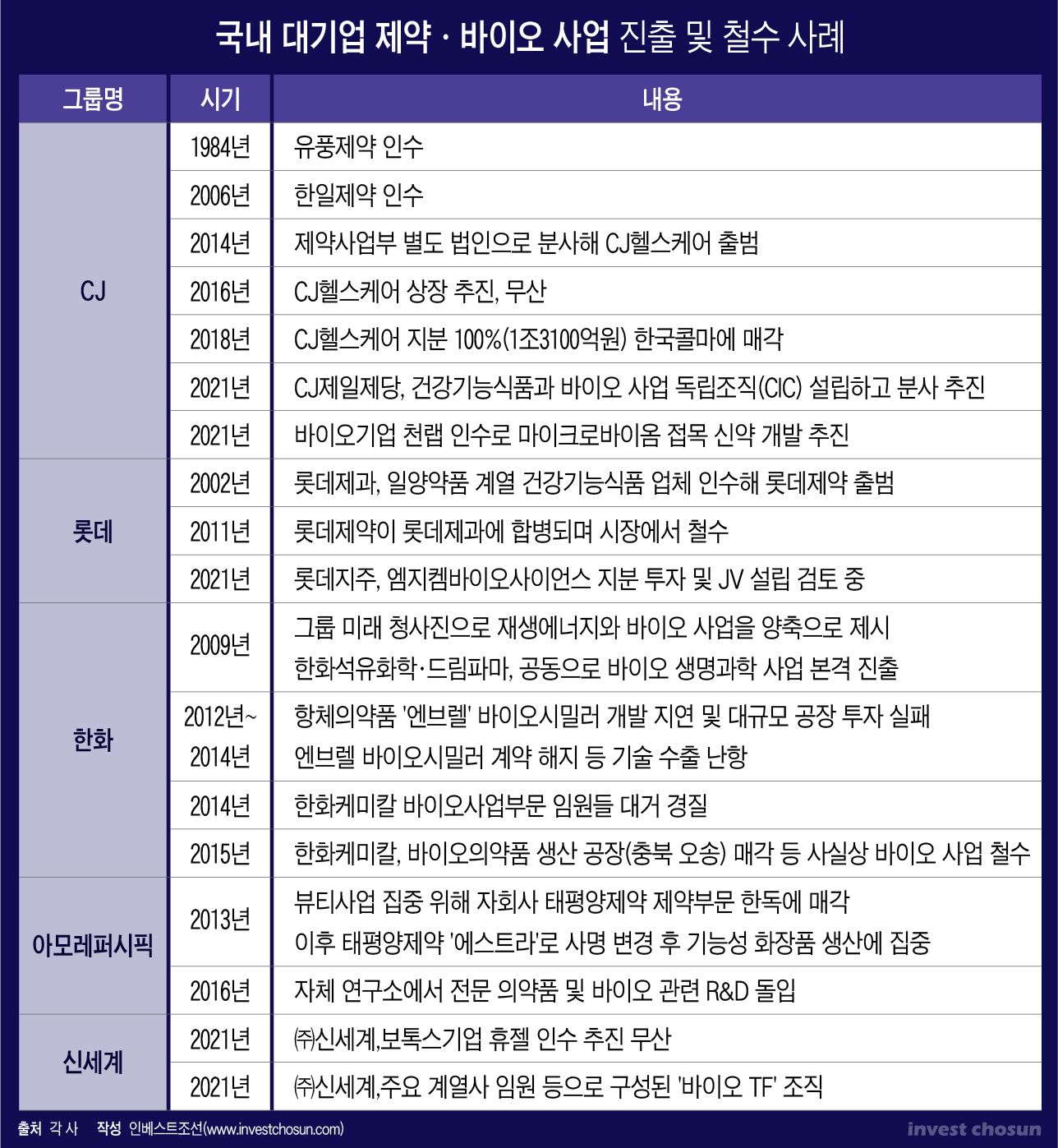

국내 대기업들이 ‘미래 먹거리’로 제약·바이오 산업을 찾고 있다. CJ제일제당은 989억원으로 마이크로바이옴(microbiome) 바이오기업 천랩 지분(44%) 인수에 나섰다. 롯데지주는 합성신약 개발과 원료의약품 위탁생산(CMO) 업체인 엔지켐생명과학 투자 및 협력을 검토중이다. 인수합병(M&A) 시장에 나온 국내 보톡스 1위인 휴젤에 삼성, 신세계, GS 등 대기업들이 눈독을 들이기도 했다.

해당 기업들은 기존 사업과의 시너지를 내걸며 바이오사업을 성장 동력으로 점찍었다고 포부를 밝히고 있다. 시장에 ‘바이오 기업’으로 거듭나겠다는 기대를 심어주기도 한다.

기업들은 새 금맥을 찾은 듯 들뜬 것 같지만, 반응은 미지근하다. 긴 시간 시장을 지켜 본 관계자들은 “우리나라 대기업들의 상상력이 그정도인 것”이라고 평가한다. 잇단 철수로 ‘대기업의 무덤’으로 불리는 바이오 사업에 다시 너도나도 뛰어드는 이유는, 결국 성장이 시급한 입장에서 ‘만만한 게’ 제약·바이오라는 것이다.

한 금융투자업계 관계자는 “어차피 성장하려고 하면 답이 몇 개 없다. 뻔히 하는게 IT나 2차전지, 바이오 혹은 아예 플랫폼으로 가야하는데 거기엔 워낙 큰 ‘공룡’들이 있어 쉽지 않다”며 “바이오는 그나마 삼성바이오로직스, 셀트리온 등이 아직 신약쪽에서 획기적인 성과를 보인 건 아니라서 그나바 비벼볼 수 있다고 생각하는 것”이라고 말했다.

CJ그룹은 천랩 인수로 다시 신약개발 진출을 선언했다. 30년간 키운 제약 기업을 매각한 지 3년 만이다. 이에 CJ헬스케어 매각이 오판이었단 해석도 나오지만, 당시 그룹 상황을 고려하면 매각은 불가피했다는 평도 있다. ‘복제약(제너릭)’ 기반이다보니 들여다보면 딱히 혁신적인 부문은 없었단 평도 더해진다.

CJ제일제당의 재무구조가 많이 좋아졌고 성장을 해야하는데, ‘스페셜티’로 키워볼 부문이 바이오나 소재가 아니면 쉽지 않다보니 그룹 차원에서도 익숙한 바이오를 하는게 편할 것이란 분석이다.

한 증권사 관계자는 “CJ그룹의 사업 포트폴리오를 보면 소위 ‘미래산업’으로 불리는 ‘BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임)’에 해당하는 게 없다. 이 점을 고려해서 바이오를 키워보려고 할 것”이라며 “화이트바이오 등 꾸준히 키워온 부문도 있지만 비중이 미미해 투자 포인트로 꼽기는 어렵다. 어쨌든 돈이 좀 생겼고 집중한다고 하니 어떻게 될 지는 지켜봐야 한다”고 말했다.

롯데그룹도 바이오 사업을 공식 언급하며 10년 만에 바이오 재진출 의지를 내비치고 있다. 롯데그룹은 2002년 롯데제과가 일양약품의 건강기능식품 업체를 인수해 롯데제약을 출범했지만, 이후 사업 성과가 미진해 제약 사업에서 손을 뗐다.

-

물론 바이오 사업이 급성장 하고 있는 것은 사실이다. 글로벌 바이오 시장은 2019년 4502억달러(약 518조원)에서 2024년 6433억달러(약 740조원)로 커질 전망이다. 국내 대기업 중 결실을 보인 사례도 나왔다. 1980년대부터 바이오에 투자해온 SK그룹은 SK바이오팜이 독자 개발한 뇌전증 신약을 미 식품의약국(FDA)로부터 허가 받고 미국과 유럽 시장에 출시하는 등 성장을 보여줬다.

그렇다고 쉬운 시장은 결코 아니다. 제약·바이오는 ‘꿈을 먹는 사업’인 만큼 장기적인 투자가 필요하고, 성과도 확신할 수 없다. 과거 대기업들이 야심차게 뛰어들었다 철수를 한 이유도 성과에 대한 불확실성이 가장 컸다. 신약개발은 천문학적인 비용을 감당하기도 쉽지 않다.

새로운 사업도 아니다. 제약·바이오 산업이 ‘미래 산업’으로 꼽히지 않은 적은 없다. 막상 뛰어들면 M&A 밖에 없지만 대다수의 바이오 기업이 ‘상식적인’ 데이터와 어긋나는 경우가 많아 고전하기도 부지기수다.

2014년 ‘글로벌 의약시장에 발빠르게 대처하겠다’며 제약사업을 분사한 CJ그룹이 제약사업을 정리하게 된 배경에도 잦은 약가인하로 인한 외형 확대의 어려움, 불법 리베이트로 인한 그룹 이미지 실추 가능성, 더딘 투자금 회수 등이 꼽힌다. 롯데그룹은 오너가에서 바이오를 향한 욕심을 지속적으로 내비치면서 건강기능식품에서 일반의약품(OTC)까지 확장을 꾀했지만 규제 장벽을 넘지 못했다. 한화그룹도 ‘그룹의 미래’로 내걸면서까지 투자했지만, 기술수출 난항과 허가 지연 등으로 바이오시밀러 사업에 실패해 김승연 회장이 크게 분노했다는 일화가 유명하다.

바이오 진출이 재벌들의 ‘자존심 세우기용’이란 해석도 있다. 산업 판도가 바뀌면서 시가총액 순위에서 전통 대기업들이 밀려나면서 자존심이 상했다는 것. 2년 전만 해도 10위권 밖이던 네이버와 카카오가 3·4위를 다투는 선까지 올랐다. 셀트리온그룹도 시총이 60조원을 육박하며 6~7위를 오르내린다. 지난해 증시 활황 속에서 롯데그룹은 10대 그룹 중 시총이 유일하게 감소했다. 롯데그룹의 시총 순위는 2019년 5위에서 2020년 7위로 떨어졌다.

한 IB업계 관계자는 “시가총액 변화를 보면 전통 대기업 총수들이 부 순위에서 완전 밀려있다보니 ‘뭔가 가져오라’ 밑을 쪼으면 만만한게 바이오다. 검증이 잘 안되지만 일단 하면 시총은 커지기 때문”이라며 “실상 대기업들이 바이오를 내세우는 건 내부 만족도를 위함이지 시장 설득용으로는 효과가 별로 없다. 그나마 제약·바이오로 설득이 되는건 SK그룹 정도”라고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기