업계서는 "바이오 옥석가리기 더 강화될 것"

"돈은 못버는데, 너무 많이 쓴다" 방만경영 지적도

'엑시트'만 바라보는 투자자…'성과'는 멀어져

-

#지난 23일 코스닥 시장위원회가 에이프릴바이오 상장예비심사를 승인하자 상장을 준비하던 바이오 회사들이 들썩였다. 에이프릴바이오는 당초 거래소 상장심의위원회로부터 미승인 결정을 받았는데 이를 시장위가 뒤집은 첫 사례다. 업계에선 그간 한국거래소의 높아진 상장 심사 문턱에 고생했는데 분위기가 바뀔 수 있다는 소식이었다는 희망을 내비치는 분위기다.

국내에서 자금조달이 절실한 바이오 기업들은 기업공개(IPO)가 사실상 유일한 투자금 회수(엑시트) 방법으로 꼽힌다. 대규모 자금을 한 번에 모을 수 있는데다 기존 투자자들은 일부 구주 매출도 시도할 수 있다. 이렇다보니 거래소의 심사 승인을 받기 위해 국내 바이오 회사들이 목을 맬 수밖에 없는데, 한동안 찬바람이 불다가 최근 에이프릴바이오에 이어 샤페론까지 심사 승인을 받자 국내 바이오 업계선 ‘숨통이 트이나’라는 기대감이 오른 것이다.

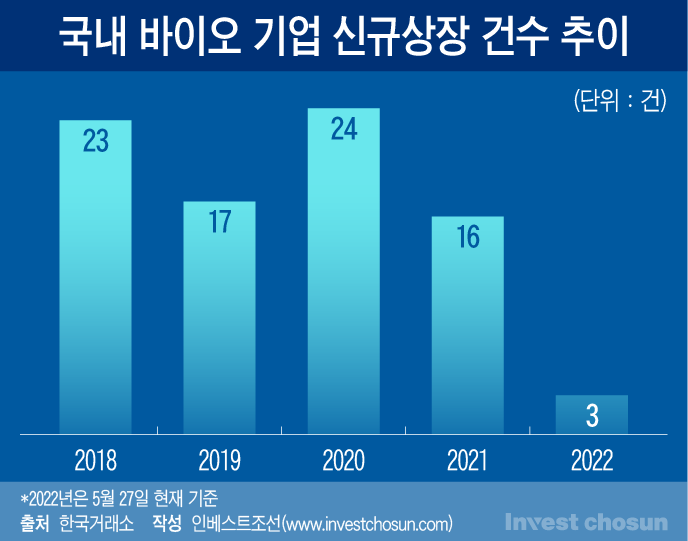

올해 들어 바이오 기업의 IPO는 급격하게 줄었다. 올해 국내 증시에 상장한 바이오 기업은 에드바이오텍, 바이오에프디엔씨, 노을 3곳 뿐이다. 올해 상장예비심사를 청구한 기업도 6곳에 그쳐 지난해 같은 기간 절반 수준으로 떨어졌다.

회사들의 기대감과 다르게, 업계에서는 ‘K-바이오 옥석가리기’는 점점 더 강화될 것이란 관측이 대부분이다. IPO 시장이 전반적으로 냉랭해진 것도 맞지만, 바이오 IPO의 문턱이 한층 높아진 것이 크다. 이번 에이프릴바이오를 두고도 업계에선 ‘이정도 회사면 무난한 통과’를 예상했지만 거래소에서는 그 어느때보다 꼼꼼한 심사에 나섰다.

신라젠, 큐리언트 등 기술특례상장 바이오 기업들의 잇단 거래정지 등 ‘쌓인 데이터’를 고려하면 거래소 입장에서도 ‘제 2의 신라젠 사태’를 막기 위해 허들을 높일 수밖에 없다. 거래소는 올초부터 기술특례상장 심사평가 기준 전면 재검토에 나섰다. 기술특례상장을 통해 상장한 기업의 65%가 바이오 기업이지만, 이중에서 임상 후 소위 신약 개발 등 실질적 ‘성과’를 낸 기업은 없다.

#“어차피 거래소의 상장 심사를 통과 못한 바이오 회사들은 잃을 것이 없다. 그동안 제 기능을 못하던 코스닥 시장위원회가 작동한 것을 봤으니 어떻게든 상장을 해야 하는 바이오 회사들은 시장위원회에 입김을 넣어볼 요량으로 분위기를 살피고 있다.” (한 증권사의 IPO 담당 임원)

한 증권사 IB 임원은 “이미 시장에서는 올해 상장 가능한 바이오회사는 에이프릴바이오 포함 세 곳 정도면 많다는 인식이 퍼진 상태”라며 “거래소에서도 에이프릴바이오 사태로 다른 바이오회사들이 ‘우리도 다시 심사해주겠지’라는 잘못된 시그널을 갖게 될까봐 걱정하고 있다”고 말했다.

또 다른 증권사 IPO부문 담당자는 “거래소에서도 임상만 들어갔다고 다가 아니라 라이선스 아웃 실적, 인체 유효성을 설명할 데이터 등이 있는지 꼼꼼하게 요구하고 있다”며 “거래소 입장에서도 한 해에 30~40개씩 바이오 회사를 심사하는데 지금까지 누적된 사례들을 보면 현황이 보일 수밖에 없고, 이제는 좀 위험하다고 판단하는 것 같다”며 ‘깐깐해진’ 분위기를 전했다.

한 투자업계 관계자는 “지금도 금융위원회나 한국거래소 앞에 보면 셀트리온, 신라젠 피해자들이 시위하고 있지 않나”며 “거래소처럼 정부 기관은 여론에 매우 민감하기 때문에 ‘이슈’가 될 수 있는 바이오 회사 상장을 쉽게 승인하기 어려울 수밖에 없다”고 말했다.

-

결국 그동안 누적된 ‘K-바이오’ 생태계의 문제를 시장에서 심각하게 인식하기 시작했다는 평이다. 기술 개발과 수출에 집중하는 것이 아닌 투자자 엑시트를 위한 ‘상장’에만 집중하는 바이오 회사와 투자자의 ‘모럴 해저드(도덕성 해이)’가 크다는 것. 통상 신약 개발에는 연구와 임상 시험까지 포함하면 약 10년에 이르는 시간이 필요하고, 긴 시간과 막대한 자금이 들어가도 '대박' 여부는 그 누구도 확신할 수 없다. 그 과정에서 오랜 기다림과 수없는 준비 단계가 필요하지만 방만 경영이 나타나는 곳들이 적지 않게 나타나고 있어 우려가 높아졌다는 설명이다.

유동성 장세를 틈타 회사들의 밸류에이션(Valuation)만 높아졌는데, 금리 인상기에서는 투자자들이 더 이상 매년 수백억원씩의 비용을 감당해줄 수 없어졌다. 과거 국내 코스닥 시장에 상장하는 바이오사들은 시가 총액이 1000억원 정도에 공모자금 200억원 정도의 규모였고, 한 해 30억~40억원 정도 R&D(연구개발) 등에 쓴다고 치면 공모 후 5년은 ‘버틸 수’ 있었다. 최근에는 ‘곧 돈을 벌어올’기술을 가지지도 않았는데 한 해 수백억원을 지출하는 곳들도 찾기 어렵지 않다는 것이다.

여기에 상장을 위해서는 소위 ‘이름값’이 중요하다보니 ‘상장 대비’를 위한 인력들을 고비용으로 영입하는 경우도 많다. 대개 식약처 출신, 대형 제약사 출신이다. 거래소 출신 영입도 활발하다. 상장 문턱까지 가면, 제도를 잘 아는 인력들을 통해 업무 효율성을 높일 수도 있겠지만, 당장은 필요하지 않은 인력도 많다는 평이다. 거래소의 경우에도 금융위원회, 금융감독원 등 상부 감시 기관이 많고 인력 교체가 잦아 사실상 전관예우 효과(?)도 기대가 어렵다는 것이 일반적이다.

무섭게 오른 바이오 몸값에는 조급하게 엑시트만 바라는 투자자들의 책임도 있다는 지적이다. 업계에선 “지금까지 VC(벤처투자자)들이 투자를 너무 잘 해줬다”는 말까지 나온다. 회사에 투자한 VC들이 엑시트가 급하니 어느 정도 단계에 이르면 회사에 상장 압박을 넣거나, '일단 임상부터'를 요구한다는 것이다. 용량 1ml에도 결과가 달라지는 민감한 신약 개발은 끝없는 테스트가 필요한 작업이지만 ‘속도’를 위해 일부 단계를 줄이고 CRO(임상수탁기관)와 계약부터 해서 임상을 시작해버리는데, 그러면 임상 기간은 길어지니 오히려 비용은 더 들어간다는 설명이다.

한 IB업계 관계자는 “바이오 회사들의 몸값을 올려 놓은 국내 VC들의 책임도 있다”며 “유동성이 풍부할 때는 ‘돈 벌지 말고 적자 내라’고 조언하기도 했다. 적자 기업이 몸값을 부풀리기가 쉽기 때문”이라고 말했다.

사실상 IPO 말고는 투자 회수의 방법이 없는 국내 바이오 생태계가 이러한 ‘동상이몽’의 근본 배경이라는 지적도 나온다. 기술이전 등 회사가 ‘수익’을 내는 다양한 방법과 더불어 M&A(인수합병) 등 시장의 창구가 넓어져야 자연스러운 투자-투자회수의 선순환을 기대할 수 있다는 것이다. 한 VC업계 관계자는 “한국 바이오 회사는 IPO말고는 엑시트 방법이 없다. 다양한 방법으로 투자와 엑시트가 이뤄질 수 있도록 제도적인 보완도 필요하다”고 말했다.