중요해진 '속도'…"신평사가 증권사화"

일부 표현에 시장 오해 부를까 우려도

-

이미지 크게보기

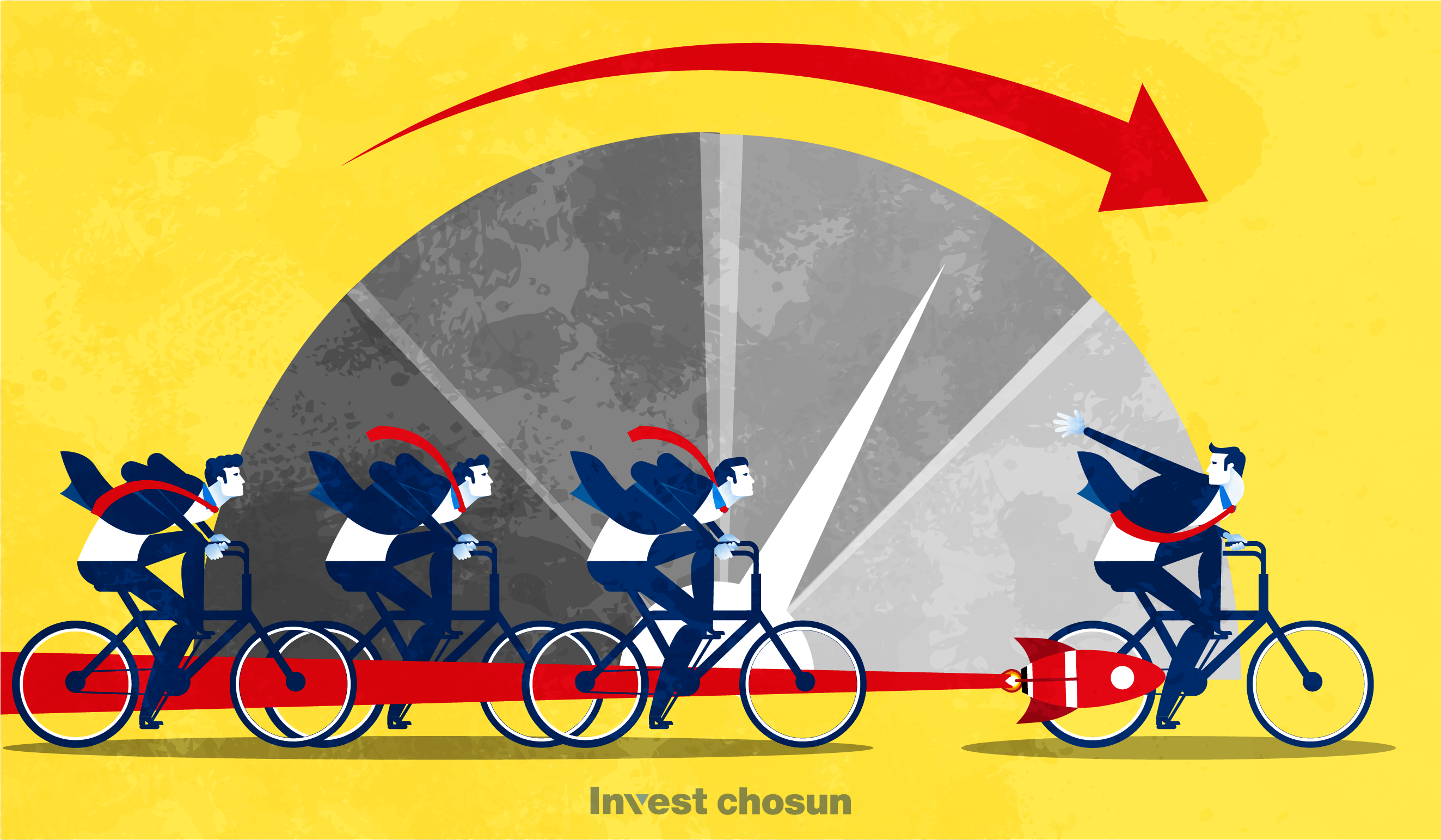

이미지 크게보기- (그래픽=윤수민 기자)

새로운 유형의 금융위기 전조현상들이 수면 위로 오르면서, 국내 신용평가사(이하 신평사)들 역할의 무게감이 달라지고 있다. 그간 크레딧 애널리스트(CA)들에게 요구됐던 '적시성 있는 대응'에 더해 최근엔 발간 속도와 내용의 질(質)을 두고 3사 사이의 경쟁강도가 점점 높아지는 모양새다.

채권시장은 부도 등 신용 위기사건이 일어나지 않는 한, 주목도가 그리 크진 않다. 지난해 미국 연준(Fed)의 금리 인상, 레고랜드 사태 등으로 유동성 위기가 불거지자 시장은 다시금 신평사의 입에 주목해오고 있다. CA들도 투자자 등 관계자들로부터 쏟아지는 질의에 적극 대응하고 있다.

국내 신평사들 사이에선 올해 들어 '경쟁 분위기'가 포착되는 중이다. 실리콘밸리은행(SVB) 파산에 이어 크레디트스위스(CS) 사태가 한 주 간격으로 벌어지는 동안 신평사들은 시의성 있는 리포트를 써내기 위해 고군분투했다. 특히 NICE신용평가(나신평)가 주말동안 벌어진 SVB 사태 관련 리포트를 월요일 오전에 발간하면서 타 신평사에 충격을 준 일이 회자된다.

한 신용평가업계 관계자는 "SVB 사태가 주말에 발생했던 점을 고려하면 분명 주말 동안 작성한 걸 테다. 같은 영역을 담당하는 타 신평사 CA는 점심을 걸러가며 리포트를 작성했다"라며 "그간 신용평가사들은 이슈가 발생하면 시간을 조금 두고 투자 관련 코멘트를 내는 편이었는데 점점 증권사와 비슷한 수준으로 빠르게 내야 하는 분위기가 돼가는 것 같다"라고 말했다.

물론 신평사에 대한 '적시성' 관련 요구는 그간에도 있어왔다. 업계 관계자들은 2011년 발생한 저축은행 사태를 그 시발점으로 인식한다. 당시 영업정지 조치를 받았던 저축은행들의 자기자본(BIS) 비율이 실제와는 괴리가 있음을 사전에 파악하지 못했다는 점과 더불어 뒤늦게 저축은행들의 신용등급을 연이어 강등한 데 '뒷북'이란 평이 나왔었다.

올 들어선 적시성 그 이상으로 신용평가사가 시장에 자사의 시각을 적극적으로 제시하자는 목표를 세우기 시작한 분위기다. 특히 나신평은 임원급이 중추가 돼 양질의 리포트를 다수 발간하는 것을 목표로 삼은 것으로 전해진다. 일주일간 SK그룹, 롯데그룹, 한화그룹의 재무안정성에 대한 리포트를 연달아 발간하며 세간의 이목을 끌었다. 추가로 준비 중인 스페셜 리포트도 있다고 전해진다.

이에 타 신용평가사들은 피로감을 호소하기도 한다. 물론 담당 기업이 어디냐에 따라 다르겠지만 대체로 압박감을 느끼는 분위기라는 설명이다. 일부 CA들은 '그간의 업무 강도와 유사한 수준이다', '3월에는 원래 스페셜리포트가 많이 발간되는 시기다'라고 말한다. 그러나 최근 유동성 문제가 불거진 영역의 CA들은 '빠른 발간 시점'이나 '자극적인 제목' 등에 대한 요구가 늘어나고 있다고 토로한다.

특히나 국내 3대 신평사 중 유일하게 레고랜드 대출채권 자산담보부채권(ABCP)인 '아이원제일차' 등급을 보유하고 있던 한국신용평가(한신평)는 평판 회복에 부담을 느끼고 있다는 후문이다. 한신평이 최종적으론 이 ABCP를 부도 처리하긴 했지만 그 전까진 최상 등급인 A1을 부여한만큼 그간 동향 파악이 부족했다는 시장의 질책을 받았다.

한국기업평가(한기평)는 3사 중 리포트 발간량이 다소 적다는 평이 많다. 지난해 말 연차가 높은 실·팀장급을 대상으로 구조조정을 진행한 것이 일부 영향을 미쳤을 것이란 분석이다. 물론 최근 세미나를 열어 주요 산업의 크레딧 이슈를 점검하는 모습을 내비치긴 했지만 내부 정비에 시간이 더 소요될 수 있다는 지적이 나온다.

CA들은 의견 표명 자체가 조심스러운 시기라고 입을 모은다. 글로벌 금융사들의 위기가 이어지면서 국내 은행들이 다음 타자가 될 지 모른다는 우려의 목소리가 나올 정도로, 시장은 '시그널'에 따라 움직이고 있다. 이슈 발생 이후 빠르게 리포트를 발간했다가, 일부 사소한 표현으로 시장에 오해를 불러일으킬 가능성이 적지 않을 것 같다는 우려다.

한 투자업계 관계자는 "글로벌 신용평가사들은 속도를 가지고 경쟁을 하진 않는다. 다만 등급 관련 의견을 낸 뒤 타 신평사들이 따라 붙는지 여부가 중요한 성과 지표다"라며 "그런데 국내 신평사는 두 가지 모두 챙겨야 하는 상황으로 보여진다"라고 말했다.