여의도서 기관 투자자 라이선스 파려는 자산운용사들까지

누구나 뛰어들던 공모시장, 이젠 40% 손실 압박에 신중해져

-

금융당국의 ‘IPO(기업공개) 개선안’ 시행을 앞두고 증권가 분위기가 심상치 않다. 변죽만 울렸던 지난 규제와는 달리, 공모주 시장이 실제로 동요하는 모습을 보이고 있다.

납입능력을 초과해 공모주 물량을 신청하는 일명 '뻥튀기 수요예측' 등을 바로잡겠다는 당국의 시도는 수년 전부터 반복돼왔다. 실제로 규제가 차곡차곡 쌓여왔지만, 실효는 크지 않았다. 이번엔 기존에 쌓여온 규제에 핵심인 가격 규제가 추가되며, 과열된 IPO 시장이 다소 정상화하는 모습을 보일 수 있을 전망이다.

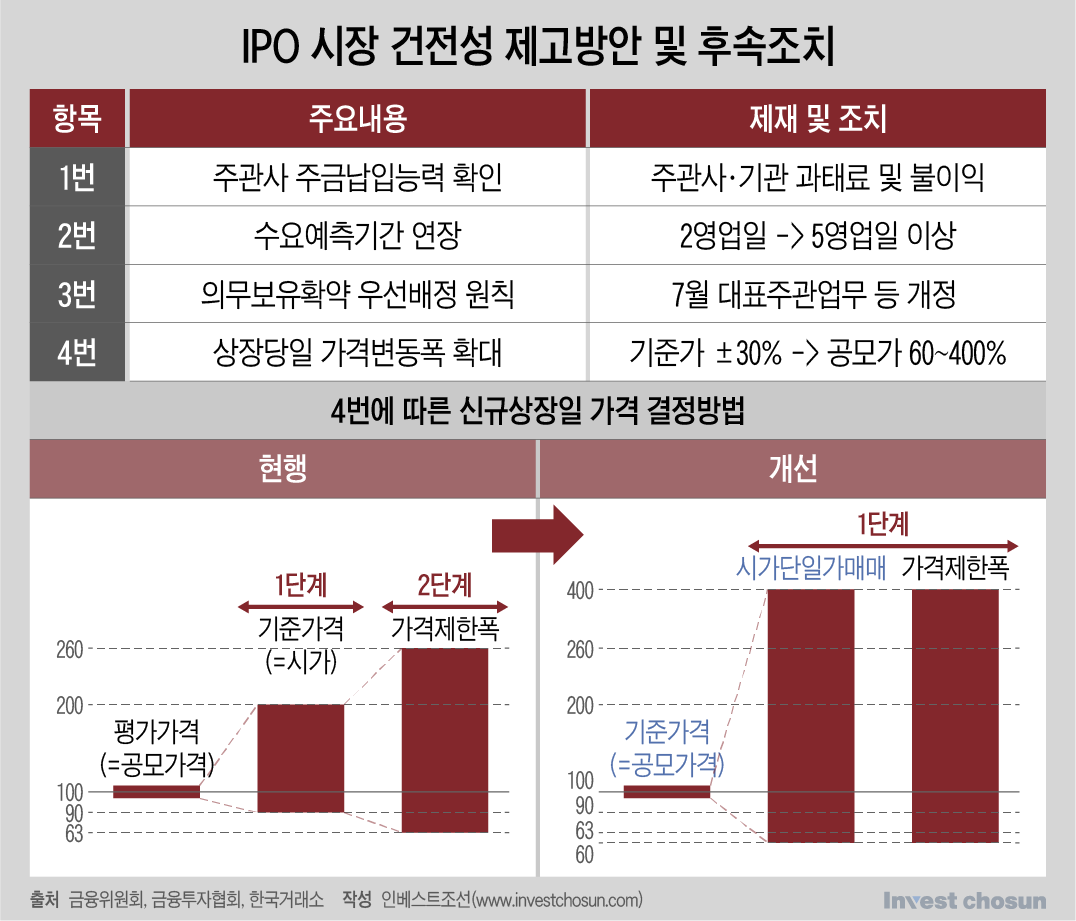

증권가에서는 새 IPO 제도의 핵심으로 오는 6월 26일부터 시행될 ‘상장당일 가격변동폭 확대’ 조항이 꼽는다.

앞서 한국거래소는 금융위원회가 발표한 ‘허수성 청약 방지 등 IPO 시장 건전성 제고방안’의 후속조치로 시행세칙을 개정했다. 현재 신규상장 종목은 개장 30분 전 공모가의 90~200% 내에서 시초가를 결정, 이를 기준으로 당일 시장가격을 마이너스(-)30%에서 플러스(+)30%까지 제한했다.

그러나 다음달 26일부터 새내기주는 시초가 없이 공모가에서 거래를 시작하고, 공모가 기준으로 상장 당일 60%에서 400%까지 가격이 변동될 수 있다. 상장 첫날 가격이 공모가의 4배까지 오르는 경우가 거의 없는 것을 고려하면, 손실 가능성이 커진 셈이다.

기존엔 상장 당일 낙폭이 10%로 제한된 탓에 큰 손실 부담이 없었다. 이젠 공모가의 40%까지 떨어질 수 있어 공모주 투자에 신중할 수밖에 없는 환경이 조성됐다는 평가다.

-

기관투자자들 사이에선 가격 변동성이 커졌기 때문에 소수 투자자가 공모주 물량을 소위 ‘싹쓸이’하는 사례가 줄어들 수밖에 없다는 관측이 나온다. 실제로 금융위가 지난 4월 개선안 일부를 발표하자마자, 이달부터 시초가에 물량을 대규모 주문하는 사례가 절반 이상 줄어든 것으로 알려졌다. 일명 ‘광클’(빠른 속도의 대량 주문)로 공모주를 시초가에 사서 종가에 파는 움직임이 사라진 것이다.

한 공모운용사 관계자는 “올해 초 ‘따상’(시초가가 공모가의 2배로 정해진 뒤 30% 상한가 기록), ‘따따상’(이틀 연속 상한가)을 갔던 새내기주는 유통 물량이 없는데도 시초가에 매수 주문이 1조원 이상 쌓여있었다”며 “이런 허수성 주문이 가격을 만들었던 것이나 마찬가진데, 5월 차트를 살펴보니 이런 현상이 싹 없어졌다. 당국의 메시지가 시장에 확실히 전달된 것”이라고 분석했다.

공모주 투자 위주로 회사를 운영했던 일부 소형 자산운용사들은 최근 여의도에서 라이선스 매각을 시도하고 있다.

이들은 수요예측에 참여해 일반투자자보다 많은 물량을 배정받은뒤, 대부분 시초가에 매도하는 전략을 써왔다. 현 가격 결정 시스템 안에서는 이 전략의 평균 손실이 10%를 넘지 않는다. 자기자본이 5억~10억원 수준의 소규모 자산운용사들이 공모주 펀드를 운용하는 것도 이 때문이다.

이 때문에 그간 공모주 시장에선 자산가들이 사실상 재테크 목적으로 법인을 세운 뒤 라이선스를 취득, 수요예측 참여하는 것이 관행으로 자리잡아왔다. 공모희망가 밴드보다 높은 가격을, 신청 가능한 최대 물량으로 써 내 '공모가 뻥튀기'에 일조한 것도 이들이었다.

한 공모주 펀드 운용역은 “대형운용사의 4000억원짜리 코스닥벤처펀드와 임직원 5인 이하 소형운용사들의 30억원짜리 펀드가 같은 물량을 배정받는 일이 많았기 때문에, 업계에선 펀드를 20억원 단위로 쪼개 기대수익률을 높이는 소모적인 일도 자행돼 왔다”며 “요즘엔 사모운용사들이 라이선스를 팔겠다는 말을 하고 다닌다. 확실히 분위기가 바뀐 것 같다”고 말했다.

다른 투자업계 관계자도 “기존엔 (상장사가) 불량 기업인 것을 알아도 최대 10% 손실만 감안하자는 분위기로 하단가에 무작정 들어갔지만, 이젠 아니다”라며 “40% 손실이라고 하면 완전 의사 결정 구조가 달라진다. 하방 압력이 높아졌다”고 전했다.