기업들, 對중국 전략 어려움 가중

글로벌 기술 및 자금은 일본으로

첨단산업 시장서 다시 한판 붙을지도

"식상하지만 민관 원팀으로 맞서야"

-

국내 기업들이 글로벌 경쟁력을 획득 또는 유지하기 위해 매진하기에도 벅찬 요즘, 정치·외교적 이유로 그 경쟁 압박 강도는 점점 거세지고 있다. 냉전 이후 지금처럼 지정학적 리스크가 커진 것은 처음이라고 해도 과언이 아니다.

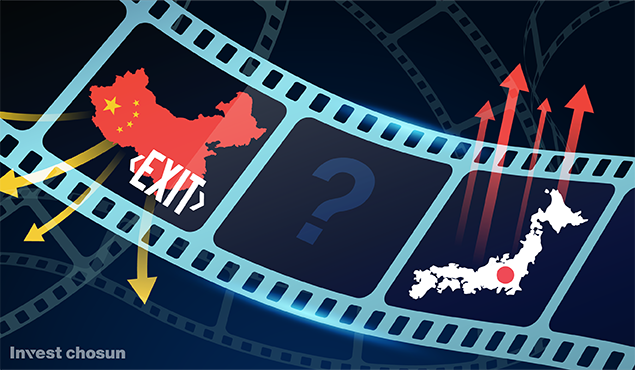

미국과 중국의 갈등이 언제까지 이어질지, 봉합은 될 수 있을지 누구도 예단하기 어려운 상황에서 양측을 모두 교역 대상으로 하는 한국 기업들은 이도저도 못하고 있다. 경영 전략상 가정해야 할 수많은 변수들은 이제 "누구 편에 설 것인가", 이것 하나로 좁혀지고 있다. 그 와중에 미국을 등에 업고 영광의 시대를 재현하려는 일본은 글로벌 시장에서 확보하고 있는 한국 기업들의 지위를 노리고 있다. 한국 기업들은 중국 디커플링과 일본의 재부상이라는 각각의 프레임 사이에 껴버렸다.

미국의 탈(脫)중국, 이에 대응하는 중국의 세계화는 글로벌 시장의 공급망 자체를 흔들고 있다. 당연히 그 공급망에서 중요한 역할을 하는 한국 기업은 물론, 이들 국가를 시장으로 삼고 있는 기업들은 불안감이 커지고 있다.

미국 플레처 스쿨에서 국제사를 가르치고 있는 크리스 밀러가 쓴 <칩워(Chip War)>가 화제이듯 당장 급한 곳은 반도체 시장이다. 이전처럼 글로벌 경기의 파고에 따른 수급으로 '단순하게' 판단할 수 없는 시장이 돼버렸다.

역시 한국에서 가장 큰 관심은 SK하이닉스가 2020년 인텔로부터 인수한 중국 다롄 낸드플래시 공장이다. 총 인수대금만 90억달러(약 11조원)인데 아직 잔금도 다 치르지 않았다. 2021년에 70억달러를 지급했고, 나머지는 2025년 3월에 지급할 예정이다. 인텔의 무형자산(IP)과 연구개발 인력도 그때쯤 돼야 SK하이닉스로 완전히 이전된다. 인텔의 낸드 기술이 오롯이 SK하이닉스에 흡수되려면 2년여 시간이 더 필요한 셈이다.

반도체 공급망을 사실상 자국 아래 두려는 미국 정부는 다방면으로 중국을 압박하고 있다. 중국 내 반도체 첨단장비가 반입되는 것을 막으려고도 하는데 일단은 유예 조치를 추가 연장하는 것으로 가닥이 잡히면서 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 사업 리스크는 상당 부분 해소될 것이라는 전망이다. 하지만 이것도 역시나 완전 해소는 아니다. 중장기적으로는 중국 생산 의존도를 낮춰야 한다는 목소리가 여기저기서 나온다. 삼성전자도 삼성전자지만, 불과 몇 년 전에 대규모 M&A를 단행한 SK하이닉스 입장에선 뚜렷한 해결책이 안보인다.

중국시장에 정통한 투자은행(IB) 관계자는 "중국에서 사업을 확장하기도 어렵고 설사 빠져나오려고 해도 중국 현지법인에 넘겨줘야 하는데 이 역시나 중국의 반도체 부상을 견제하려는 미국을 고려하면 쉽지 않다"며 "그땐 이런 상황을 예상하지 못했겠지만, 결과론적으론 성공한 M&A라고 평가하기 어렵게 됐다"고 말했다.

한·중 갈등도 재점화하는 분위기에서 중국을 시장으로 삼는 국내 기업들도 고전을 면치 못하고 있다.

아모레퍼시픽과 LG생활건강 등 화장품 기업이 대표적이다. 몇 년 전부터 한국 화장품은 중국의 중저가 브랜드와 글로벌 명품 브랜드의 양극화 인기 현상 속에서 외면을 받아왔다. 시장 다변화 또는 글로벌 브랜드 인수 등의 목소리가 지속적으로 있어왔지만 성사된 건 없다. 그 결과 이들 기업의 주가는 10년 전으로 회귀했다. 중국에서의 부진으로 시장 철수설까지 나왔던 현대차그룹 역시 고민이다. 철수하자니 공들여온 시간과 돈이 아깝고, 확장을 하자니 화장품 기업들과 마찬가지로 중국 내 판매를 획기적으로 끌어올릴 방법이 마땅찮다. 지금 생각해보면 사드(THAAD)라는 명분 하에 중국에서 '탈출'할 수 있었던 신세계·롯데그룹이 다행이라는 얘기가 나올 정도다.

재계 관계자는 "이번 삼성전자 반도체 기술유출 사건에서 볼 수 있듯 중국은 끊임없이 국내 첨단기술을 가져가려는 노력을 할테고 그 과정에서 한국 기업들은 인력유출 같은 내부의 적과도 싸워야 하는 이중고에 처했다"며 "국제 정세가 언제까지 혼란스러울지 예단할 수 없다보니 대(對)중국 전략을 어떻게 짜야할지 고민이 깊다"고 전했다.

중국 디커플링만해도 감당하기 어려운 숙제인데, 이젠 숙적의 부상에 견제구도 날려야 한다. 미·중 갈등의 수혜는 오롯이 일본이 가져가고 있다. 동아시아 반도체 공급망에서 가장 오른쪽에 위치해 전쟁으로부터 가장 '안전'하다고 할 수 있는 일본에 글로벌 반도체 기업들이 거점을 마련하기 위해 직접 투자를 하고 있다.

거기에 더해 코로나 이후 소니, 토요타, 파나소닉, 소프트뱅크 등 일본 대표기업들은 인력 감축을 포함한 대규모 구조조정을 단행하면서 몸집을 줄이고 수익성을 끌어올리는 등 펀더멘탈이 강해졌다. 이는 곧 글로벌 자금이 일본 시장으로 유입되는 계기가 됐다. 10년여만에 처음으로 외국인 투자자들이 일본 주식을 꾸준히 사들이고 있고, 워런 버핏은 '주식회사 일본'의 홍보대사를 자처하고 있다. 일본 증시는 33년만에 최고점을 찍었다.

일본이 반도체 산업을 어디까지 끌어올릴 수 있을지가 관심이다. 한국과 격차는 크게 벌어져 있지만 일본 정부와 기업의 의지, 거기에 미국의 비호와 글로벌 자본까지 더해지면 어디까지 좁혀질지 가늠할 수 없다. 긴장의 끈을 놓을 수 없는 이유다.

외국계IB 관계자는 "일본 정부의 지원 하에 글로벌 기업의 연구개발(R&D) 센터가 세워지고 국제 정세 덕에 지속적으로 글로벌 자금이 유입되면 또 다른 '게임'이 시작될 수 있다"며 "한국 기업 입장에선 중국과 일본 사이에서 지금의 전략적 위치를 유지하거나 공고히 할 수 있을까에 대한 고민이 더 깊어질 것"이라고 전했다.

중국과 일본이 만들어 놓은 프레임이 갇힌 국내 주요 그룹들은 하반기 경영 전략 점검 중이다. 최근 자본 리쇼어링을 본격화하면서 국내 투자를 확대할 움직임을 보이고 있다. 결국 미국과 중국 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 하면서 정세에 맞는 판단을, 그리고 일본·대만을 포함한 여타 국가 기업들과의 맞설 수 있는 경쟁력을 끊임없이 요구받는 시간이 될 것이다. 개별 기업 또는 그룹이 감당할 수 없는 환경인만큼, 식상한 표현이지만 이 전쟁엔 민관이 '원팀'으로 참여할 수밖에 없다.