여전히 '구조화금융' 비중 큰 삼성證 IB부문 실적

본질은 '경직된 조직문화'?…"후임도 적응이 과제"

-

삼성증권 기업금융(IB)1부문장 자리가 또다시 공석이 된다. 외국계 IB 출신 인력을 잇따라 영입하며 IB 재건을 꾀했던 삼성증권은, 부문 대표급인사를 찾는 지난한 과정에 또 다시 돌입해야 하는 상황이다.

이 과정에서 야기될 IB 부문 경쟁력 약화에 대한 우려가 여전하다. 다른 대형 증권사들은 통상 중소형 증권사들이 수임해오던 규모의 딜까지도 독식하는 등 영업 전선에 적극 뛰어들고 있는 상태다.

17일 증권업계에 따르면 이재현 삼성증권 IB1부문장(부사장)은 아폴로글로벌매니지먼트(이하 아폴로)로 이직키로 하고 최근 삼성증권에 사표를 제출했다. '삼성증권 IB 체질개선'을 과제로 부여받았던 IB1부문 수장이 둥지를 옮기면서 삼성증권 IB 부문의 경쟁력 약화 가능성이 제기되는 중이다.

최근 삼성증권 IB부문에서는 실무급 인력들이 잇따라 이탈하며 우려를 사왔다. 올 상반기만 해도 신디케이션팀 및 코퍼레이트파이낸스(Corporate Finance)팀 소속 임직원들이 타 증권사로 직장을 옮겼다. 여기에 전통 IB부문 수장급 임원까지 이탈하며 영업력에 타격이 불가피한 상황이다. 현재 삼성증권 IB부문 최고참급은 지난해 승진한 이충훈 IB2부문장(부사장)인데, 현재 PF 및 대체투자 부문을 맡고 있다.

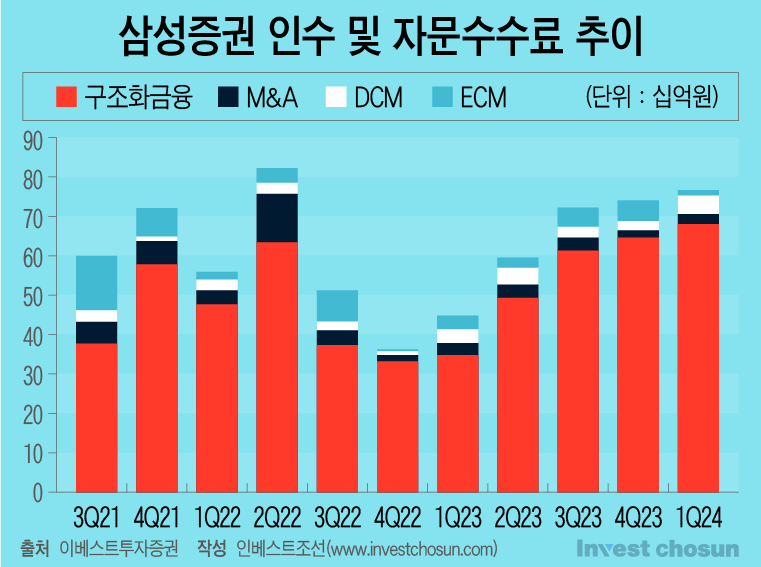

딜 수임부터 수수료 수취까지 호흡이 긴 전통 IB는 업무 특성상 꾸준한 리더십이 필요하다는 지적이 많다. 거래 완료까지 수 년의 시간이 걸리는 주식 부문(ECM)이나 인수합병(M&A)은 물론, 꾸준히 차환발행이 이뤄져야 하는 채권 부문(DCM) 역시 장기적 네트워크를 통한 신뢰를 구축해야 경쟁력이 생기는 까닭이다.

한 증권사 관계자는 "최근 3년새 삼성증권 IB1부문 수장만 두 차례 교체됐고, 이 와중에 RM조직 역시 지속성에 타격을 입었다"며 "일례로 그룹 내 여러 계열사들이 상장 추진 계획을 가지고 있어 최근 영업 경쟁이 치열한 LS그룹의 경우, 삼성증권의 LS 담당 RM이 올해 타 증권사로 이직했다"고 지적했다.

-

일각에서는 외사 출신 영입을 지나치게 선호했던 것이 문제였다는 지적도 나온다. 업계에 따르면 지난해 물러난 장석훈 삼성증권 전 사장은 영어를 할 줄 아는 외사 출신을 선호, 수장 자리에 적극 영입했다. 이에 삼성증권 IB1부문장 자리에는 UBS 출신인 임병일 부사장과 골드만삭스 계열 임원이었던 이재현 부사장이 차례로 앉았다.

다만 임기를 끝까지 채운 인물은 없었다. 2021년 중순 삼성증권으로 영입된 임병일 부사장은 6개월 만에 삼성전자로 적을 바꿨다. 2022년 영입된 이재현 부사장은 올해 12월까지였던 임기를 채우지 못한 채 삼성증권을 떠나게 됐다.

이재현 부사장의 이직 사유에 대해선 여러 말이 오간다. 먼저 PEF 운용사인 골드만삭스PIA 퇴사 이후 경업금지 조항에 따라 타 PE 하우스로 이직 전 2년 동안 증권사에서 근무한 것이라는 지적이다.

삼성증권의 보수적인 조직 문화 또한 원인으로 언급되는 중이다. 연초까지만 해도 이재현 부사장이 임기 만료 전 크게 성과를 내는 모습을 보여줄 것이란 기대감이 있었다. 그러나 삼성생명 출신인 박종문 삼성증권 사장이 연초 취임하면서 상황은 달라졌다는 전언이다. 삼성생명은 삼성그룹 금융계열사 중에서도 조직의 위계서열을 따지는 등 보수적인 문화가 자리잡고 있다는 인식이 있다.

한 증권사 관계자는 "최근 한국투자증권은 김성환 사장이 직접 진두지휘해 IB 부문 영업을 강화하고 있고 이에 따라 중소형 증권사들이 그간 수임해왔던 규모의 딜도 한국투자증권이 가져가는 등 적극적인 행보를 보이고 있다"라며 "리더십이 필요한 가운데 삼성증권의 IB1부문장 자리는 일종의 무덤과 같은 이미지가 생겼다"이라고 말했다.

이재현 부사장의 공석을 메울 인사로 누가 올 지도 관심이다. 외사 출신을 선호했던 장석훈 전 사장이 물러난 만큼 내부 인력으로 공백을 메울 수도 있다는 설명이다. 일각에서는 IB1부문과 IB2부문을 통합할 가능성도 제기되는 분위기다.

한 증권사 관계자는 "이재현 부사장이 연말까지 임기를 채웠더라면 수십억원 규모의 성과급을 받을 수 있었다는 이야기도 있는데, 이를 포기하고 간 셈"이라며 "삼성증권의 경우 삼성생명 등 삼성금융계열사 특유의 조직문화에서 자유로울 수 없는만큼 외사 출신들이 적응하기란 쉽지 않을 것"이라고 말했다.