-

올해 코스닥 시장의 문턱을 넘은 기업들 가운데 절반 정도가 기술특례제도를 활용한 것으로 나타났다. 기술특례는 수익성 요건이 떨어져도 기술력이 뛰어난 기업에 상장 기회를 주는 제도로 지난 2005년에 도입됐다.

기술특례 덕분에 코스닥에 상장하는 기업도 큰 폭으로 늘었다. 하지만 상장한 기업들 가운데 영업실적이 궤도에 오르지 못한 기업들도 늘고 있어 시장 신뢰에 대한 우려도 커지고 있다.

◇ 연말까지 기술특례상장 앞둔 기업 12곳 내외…올해 20건 넘을 수도

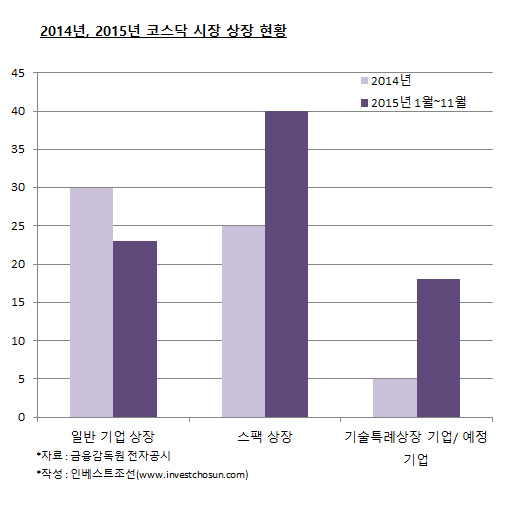

올해 초부터 현재까지 한국거래소에서 예비심사를 받았거나, 심사를 통과한 기업은 12곳이다. 6곳은 이미 상장을 했다. 지난해 기술특례 상장은 5건이었다.

지난 4월 기술성평가 규정이 바뀌면서 기술특례 상장이 대폭 늘기 시작했다. 거래소는 청구 기업의 편의성을 고려해 6주간의 평가기간을 4주로 단축했다. 22개 평가기관도 올해 초 계약이 끝나 기존의 기술보증기금만 유지하고 나이스평가정보, 한국기업데이터기술신용평가기관 등 (TCB) 3곳으로 심사역을 교체했다.

지원 기업들의 비용 부담도 줄었다. 거래소는 기술성 평가 비용을 3000만원에서 1000만원으로 낮췄다. 한국거래소 관계자는 “TCB 2곳이 올해 처음 기술성평가를 담당해 비용을 줄였다”며 “(기술성평가) 규정이 바뀐 부분이 있어 아직은 안정화 단계라고 생각한다”고 설명했다.

거래소는 이미 상장한 곳을 포함해 올해 20곳이 기술특례를 통해 상장할 것으로 보고 있다. 올해 코스닥 상장 예상 기업수는 총 90곳 내외, 스팩을 제외하면 기술특례상장이 절반을 차지할 수도 있다.

◇ "코스닥시장 신뢰도 위협할 수도"

기술특례상장은 긍정적인 부분이 있다. 수익성 요건을 갖추지 못한 기업들은 증시를 통한 자금 조달이 어려웠다. 기술특례는 이같은 부분을 보완하는 측면이 있다. 한 증권사 관계자는 “성장성이 큰 기업임에도 상장할 수 없었던 기업들이 기술특례상장제도를 통해 자금조달 가능해졌다는 긍정적인 측면이 있다”고 강조했다.

다만 이들 기업들이 시장에 안착하지 못할 경우 코스닥시장 전반에 대한 신뢰가 무너질 수 있다. 지난달 기술특례상장으로 코넥스에서 이전 상장한 아이진은 최근 4년간 20~30억의 순손실을 기록했다. 아이진 측은 “임상이 끝나가는 제품이 있어 내년이면 흑자전환이 가능하다”고 설명했지만, 이전상장 이후 아이진 주가는 공모가 이하까지 떨어졌다.

재무구조가 좋지 않은 후발주자도 줄이어 있다. 지난해 당기순손실을 기록한 안트로젠, 멕아이씨에스 등도 기술특례제도를 활용해 코스닥 시장에 진입할 예정이다.

시장 신뢰도가 떨어질 경우 후발기업들이 투자자를 모으지 못해 상장하지 못하는 부작용도 우려된다. 2005년 제도가 도입된 이후 연평균 2개의 기업이 기술특례제도를 이용해 상장했다. 올해 상장한 기업들의 실적이 부진할 경우 이전처럼 상장기업 수가 대폭 축소될 가능성도 있다.

특히 올해는 TBC 전환 초기 단계임에도 양적으로 기술특례상장 건수가 늘었다는 점이 불안요소로 꼽힌다. 거래소가 상장수 목표를 달성하기 위해 지난 4월 규정을 변경했다는 지적도 나온다. 금융투자업계의 관계자는 “(올해 처음 전환된) TCB가 검증이 되지 않은 상황에서 기술특례상장기업이 일반 상장 기업 비중만큼 늘어났다”고 지적했다.

또 다른 관계자는 "당장은 상장 기업수가 늘어 시장이 활성화 된 것처럼 보이지만, 기술특례 상장한 기업이 예정대로 좋은 성과를 내지 못할 경우가 잇따를 경우 코스닥 시장에 대한 신뢰성 문제로 이어질 수 있다"고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2015년 11월 16일 16:59 게재]

연말 기술특례상장 쏟아져 나와… 올해 18건 이상

4월 기술성평가 개정 이후 급격히 늘어

평가기관 전환된 지 첫 해… 우려의 목소리도 나와

4월 기술성평가 개정 이후 급격히 늘어

평가기관 전환된 지 첫 해… 우려의 목소리도 나와