-

국내 기업 영업이익 1위, 전세계 완성차 메이커중 영업이익률 1위, 미국 전기차 시장 점유율 역대 최대

현대차와 기아를 대변하는 수식어는 불과 수 년 사이 180도 달라졌다. 사업적으로 우호적인 환경이 지속하고 매 분기 실적을 경신하며, 최근엔 경쟁사인 토요타의 위기설까지 거론되면서 현대차그룹은 더할 나위 없는 한 해를 보내고 있다.

현대차그룹에 정의선 회장 체제가 자리잡은 이후 가장 큰 변화를 꼽자면 '유연한 의사 결정'이 가능해졌단 것이다. 적어도 외부에 비쳐지는 모습만으론 명예회장의 시절과는 확연히 다르다.

인사를 기용하는 방식에서부터 내부 시스템, 굵직한 사업 계획까지 빠르게 변화하는 대외 환경에 대응하기 위한 나름의 생존 전략을 펼치고 있다. 이 같은 전략은 그룹의 대규모 M&A, 신사업 투자, 조직의 신설과 통폐합, 신규 사업 진출, 주력 사업의 변화 등으로 나타났고 성공과 실패를 반복하며 그 결과가 최근 실적으로 일정 부분 증명되고 있다.

물론 오르막을 거침없이 잘 달리고 있는 만큼 다가오는 내리막길에 대한 불안감도 감지된다. 사실 현대차그룹 내 가장 큰 고민은 '점점 늦춰지는 전동화 생태계에 어떻게 대응할 것인가'에 맞춰져 있다.

한때는 전기차 생태계에 전사의 역량을 집중할 것으로 여겨졌지만 최근 들어선 신규 하이브리드 모델을 보강하기 시작하는 모습이 나타난다. 하이브리드의 절대강자 토요타의 틈새를 노리겠단 전략적 판단이라기보단, 내연기관과 전기차 사이의 '과도기'가 길어진만큼 어쩔 수 없이 꺼내든 고육지책이란 느낌을 지우기 어렵다. 어쩌면 다가오는 미국 대통령 선거, 그 이후의 후폭풍에 대응하기 위한 방편으로도 볼 수 있다.

최근 현대차는 현대모비스로부터 수소연료전지사업을 인수했다. 어떤 방식으로 사업을 구체화할지 청사진이 제시되진 않았다. 다만 잊혀져가던 '수소' 카드를 다시 한번 꺼내들었단 점에서 새 주력사업이라고 평가받았던 '전기차'에만 매달리지 않겠단 의미로 해석되고 있다.

빠르게 변화하는 사업 기조는 잘 달리는 현대차의 배경이 됐다. 그러나 이 과정에서 협력업체들이 느끼는 피로도가 상당히 커졌다는 점도 무시할 수 없다. 현대차그룹은 한국에서 절대적인 완성차 메이커로 밸류체인의 정점에 있다. 경영진의 사소한(?) 의사 결정만으로도 수 천곳에 달하는 협력업체들의 존폐가 결정된다해도 무리가 아니다.

불과 몇 년 전 현대차가 북미지역에 대규모 투자를 결정하고 확장 전략을 펼칠 때엔 수많은 협력업체에 낙수효과에 대한 기대감이 매우 컸다. 물론 갑자기 그룹의 전동화 투자 계획이 사라진 것은 아니지만, 속도조절에 돌입한 것만으로도 협력업체들의 위기감과 불안감이 느껴지고 있다.

-

최근엔 '현대차그룹이 ESG 준수지침을 (협력업체) 계약서에 명기할 계획'이란 논란이 일었다. 그룹은 공식적으로 해당 내용을 '부인'했다. 그러나 앞으론 ESG란 거스르기 어려운 명제를 재계에서도 공론화하고 논의해야 하는 시점이 다가올 것이란 점은 자명하다.

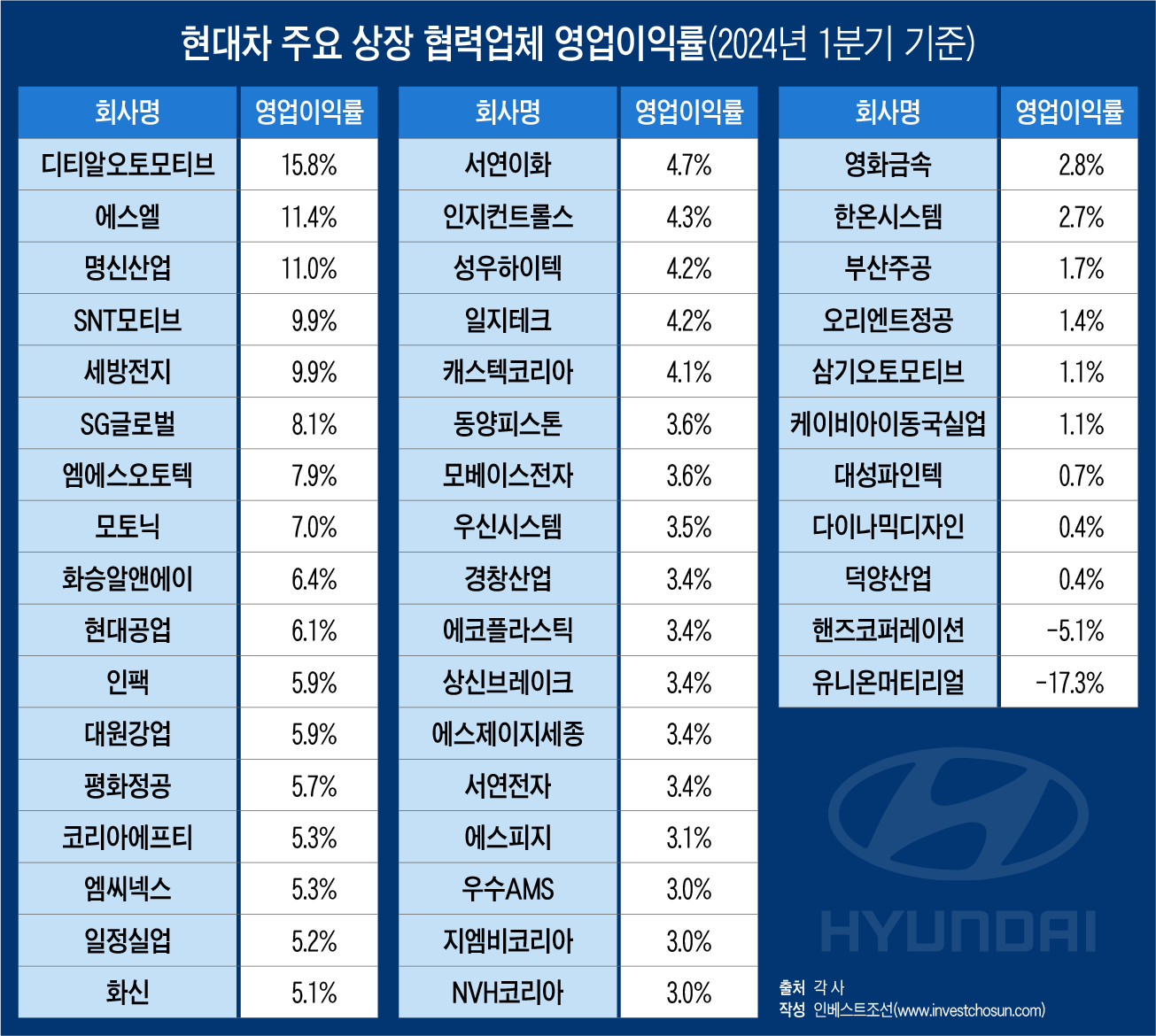

그 시점이 지금이냐 아니냐를 떠나서 과연 현대차그룹이 협력업체들과 함께 달릴 준비가 됐는지를 따져보는 것이 중요하다. 현대차와 기아가 10%가 넘는 역대급 영업이익률을 기록하는 동안 과연 협력업체들이 발맞춰 성장했는지는 숫자를 보면 알 수 있다.

물론 협력업체 중에선 현대차를 뛰어넘는 이익률로 승승장구하는 곳이 있다. 또 대기업 못지 않은 협상력을 갖춘 곳도 분명히 존재한다. 다만 이는 극히 일부분에 불과하고 대다수의 협력업체들은 현대차의 눈치를 살필 수 밖에 없는 을(乙)의 위치에 있는게 현실이다.

국내 완성차 생태계는 현대차에서 시작돼 현대차로 끝난다. 현대차가 느끼는 불안감은 하청, 하청의 하청으로 내려올수록 몇 배로 증폭된다. 현대차그룹이 더 빠르고, 더 오래 달리기 위한 방안에 수 천곳에 달하는 협력업체들의 이해관계가 포함돼 있는지 궁금하다.

취재노트

인베스트조선 유료서비스 2024년 06월 11일 07:00 게재