IT·모바일 분야, 미래 불확실

적절한 매물 찾기가 쉽지않아

-

[09월10일 08:30 인베스트조선 유료서비스 게재]

삼성전자가 최근 잇따라 인수·합병(M&A) 소식을 전하며 시장의 관심을 끌고 있다. 과거와 달라진 공격적인 행보에 실적저하와 확실한 미래 먹거리를 확보하지 못한데 따른 불안감을 보여주는 것이라는 평가가 나온다.

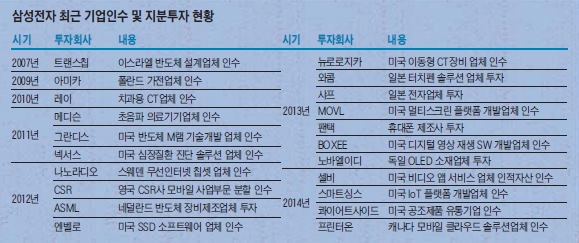

삼성전자는 2007년부터 현재까지 22건의 M&A를 진행했는데 2013년부터 현재까지 그 절반에 해당하는 11건이 몰려있다. 이재용 삼성전자 사장이 부회장으로 승진한 시점과 맞물린다.

지난달 미국의 사물인터넷(IoT) 플랫폼 개발업체인 스마트싱스(SmartThings), 공조제품 유통사 콰이어트사이드(Quietside)를 인수한 데 이어 지난 3일엔 캐나다 모바일 클라우드 솔루션업체인 프린터온(PrinterOn)을 인수했다. 하반기에만 벌써 3건의 M&A를 진행했다.

삼성그룹 사정에 밝은 M&A 업계 관계자는 “최근 삼성전자가 M&A에 적극 나서는 것은 결국 불확실한 미래에 대한 불안감 때문 아니겠느냐”고 말했다. 급변하는 IT 업계에서 신사업을 처음부터 개척하는 전략을 고수하기는 어려웠을 것이란 분석도 덧붙였다.

-

삼성전자는 올해 2분기 영업이익 7조1873억원을 기록하며 2012년 3분기 이후 처음으로 영업이익이 8조원 이하로 떨어졌다. 삼성전자 영업이익의 70%를 차지하는 IM(IT 및 모바일) 부문이 실적 악화의 주범으로 꼽혔다. 올해 하반기 실적 개선도 장담하지 못하는 눈치다.

삼성전자가 언제까지 스마트폰 1위 제조사의 지위를 유지할 수 있을지 미지수다. 오히려 기술 격차 축소로 차별성이 줄어 중국 화웨이, 샤오미 등의 추격을 걱정해야 한다.

꾸준히 지적돼 왔듯 IM 부문에 대한 높은 의존도를 낮춰야 하지만 아직까지 이렇다 할 답을 내놓지 못하고 있다. 구글과 애플 등 글로벌 IT 회사들이 적극적인 M&A로 몸집을 키우고 새로운 먹거리를 찾아왔던 것과 대비된다. 최근의 행보는 이런 위기감에서 비롯된 것으로 풀이된다.

출발이 늦은 삼성전자로서는 분위기 반전과 미래 성장동력 확보라는 두마리 토끼를 잡기 위해 대형 M&A를 원할 수 있다. 그렇지만 실제로 이런 거래가 가능할지는 의문이다.

M&A 업계 관계자는 “IT 업계는 새로운 기반을 구축해가는 스타트업 단계의 회사가 대부분이라 대형 매물을 찾기 쉽지 않다”며 “이미 자리를 잡은 기업은 너무 규모가 크거나 투자 실패에 대한 부담 때문에 인수하기 어려울 것”이라고 말했다. 이어 “삼성전자가 최근 진행해 온 M&A는 커봐야 1000억~2000억원 규모로 삼성전자의 미래를 보장할 수준의 거래는 아니다”고 덧붙였다.

그나마 스마트싱스를 인수한 점은 고무적이다. 사물인터넷 시장에서 치열하게 각축을 벌이고 있는 글로벌 IT 업체들에 대한 의지의 표현이 될 수 있기 때문이다. 반대로 IT 업계에서의 M&A가 더 어려워질 것이란 예상도 가능하다. 삼성전자는 스마트싱스 인수에 2억달러를 썼는데 직원 50여명의 스타트업 기업을 인수하는 대가치고는 적지 않다는 평가다.

삼성그룹은 지난 2010년 5대 신수종사업(태양전지·LED·전기차용 배터리·바이오제약·의료기기)을 미래 성장동력으로 삼겠다는 청사진을 발표했다.

삼성전자는 바이오시밀러 업체 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스를 계열사로 두고 있는데 아직 눈에 띄는 성과를 거두지 못했다. 동시다발적으로 바이오시밀러 개발에 나서고 있지만 새로운 먹거리가 되기까지는 갈 길이 멀다. 의료기기의 경우 소비자가전(CE) 부문에서 생산하고 있고 초음파 의료기기 업체 삼성메디슨, 미국 컴퓨터단층촬영 장비 업체 뉴로로지카(NeuroLogica)도 인수했지만 사정은 비슷하다.

M&A 업계 관계자는 “바이오시밀러 개발은 성과를 내기까지 많은 시간이 들기 때문에 자금력만으로 할 수 있는 사업이 아니다”며 “의료기기 역시 제너럴일렉트릭(GE)·지멘스·필립스 등 글로벌 업체들의 과점체제가 공고해 사업영역을 넓혀가기 쉽지 않을 것”이라고 말했다.

바이오시밀러 분야는 사업성이 확인되지 않은 초기 기업과 초대형 기업으로의 양극화가 심해 M&A를 추진하기 녹록지 않다는 평가다. 남아 있는 파이가 작은 의료기기 분야에선 글로벌 업체의 견제도 넘어야 한다. 삼성전자가 일본의 휴대폰·TV·반도체 산업을 잠식한 사례를 봐왔기 때문에 세계 시장 확대를 철저히 막을 것으로 예상된다.

삼성전자의 조급함은 비단 회사 인수에서만 나타나는 것은 아니다. M&A 업계 관계자는 “삼성전자는 필요 없다 판단되는 사업은 과감하고 신속하게 정리한다”고 말했다.

삼성전자는 2011년 수익성이 낮아지는 하드디스크(HDD) 사업부문을 미국 씨게이트에 매각하며 대금 일부를 씨게이트 주식으로 받았다. 지난해는 보유중인 지분 대부분을 씨게이트에 되팔아 차익을 챙겼다.

HDD에 이어 광학디스크드라이브(ODD) 사업도 접었다. 일본 도시바와 합작해 도시바삼성스토리지테크놀로지(TSST)를 설립한지 10년 만에 보유지분을 ODD 부품업체 옵티스에 매각하기로 했다. 이에 앞서 TSST의 필리핀 ODD 생산법인 역시 옵티스에 매각한 바 있다.

지난해는 일본 발광다이오드(LED) 시장에서 특별한 실적을 올리지 못하자 일본 스미모토화학과 합작해 만든 LED 소재업체 SSLM 지분을 스미모토화학에 매각하기도 했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기