스마트폰 위기의 요인으로

폐쇄 벗어나 오픈 혁신 이뤄야

-

[10월14일 15:07 인베스트조선 유료서비스 게재]

"성과 있는 곳에 보상 있다."

삼성전자의 인사 시스템을 대표하는 문구다. 삼성전자는 성과에 대한 확실한 보상 제도를 통해 임직원의 사기를 진작시키는 것으로 잘 알려졌다. 하지만 이런 인사 시스템이 연구개발(R&D)에는 자칫 '독'이 될 수 있다.

삼성전자의 R&D 부문은 사업부문을 중심으로 산하에 개발팀과 중장기 기술(3~5년)을 연구하는 연구소로 이뤄졌다. 이와 더불어 고((故) 이병철 선대 회장의 지시로 ‘Break through(돌파구)’라는 캐치프레이즈를 내걸고 10년 먹거리를 위해 만든 핵심 연구센터인 '삼성종합기술원'이 있다.

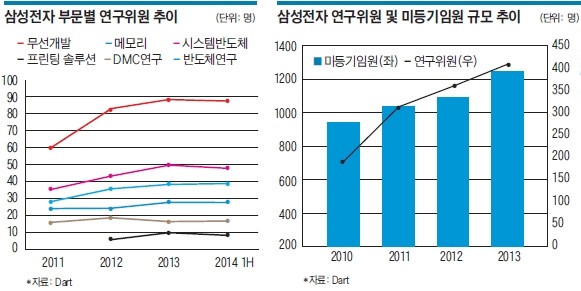

삼성전자는 주력 사업과 비주력 사업의 인력을 탄력적으로 조정하며 R&D 부분을 키워왔다. 2011년말 63명이던 무선개발 부문 연구위원은 2014년 상반기에는 93명까지 증가했다. 반면 컴퓨터·프린터·복사기 등을 연구 개발하던 IT솔루션 부문은 2012년 이후 프린팅솔루션 팀으로 바뀐 이후 연구위원의 수가 15명에서 9명으로 줄었다.

-

삼성전자 R&D 부문의 인력 변화 중 눈 여겨 볼 대목은 R&D 인력의 증가와 더불어 소장급 책임자의 잦은 교체다. 2008년부터 2011년까지 330명가량이던 연구위원 수는 이재용 삼성전자 부회장이 취임한 이후 2012년 365명, 2013년 406명으로 급격히 늘었다.

반면 주요 연구소 소장의 평균 임기는 3년을 넘기지 못했다. DMC·LCD·반도체·생산기술연구소의 연구소장 중 김철교 생산기술연구소 소장이 2007년 이후 4년간 재임한 것을 제외하고는 대부분 2년 주기로 교체됐다.

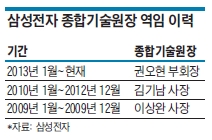

연구를 총괄하는 수장의 잦은 교체는 삼성전자와 글로벌 IT업체와 차이가 나는 대목이다. 삼성전자의 R&D 핵심 연구소인 종합기술원 원장의 임기는 2009년 이후 2년 남짓에 불과했다. 2009년 취임한 이상완 원장 임기는 1년에 그치기도 했다.

인텔·마이크로소프트 등 글로벌 IT업체의 경우 최고기술책임자(CTO)가 오랜 기간 자리를 지켰다. 베리 브리그스(Barry Briggs) 마이크로소프트 CTO의 경우 거의 10년 동안 마이크로소프트의 기술개발을 책임지고 있다.

저스틴 레트너(Justin Rattner) 전(前) 인텔 CTO는 1973년에 인텔에 입사한 이후 2005년부터 인텔의 CTO로 근무했다. 지난해 65세라는 회사 정년기한 규정 때문에 사임했는데 인텔은 그를 다시 복귀시킬 방안을 강구 중이다.

-

삼성전자의 R&D 인력의 잦은 변화에 대해 성과주의의 한 단면이라는 분석이다. 성과 위주로 조직이 운영되다 보니, 장기적인 전략을 가지고 인력을 운영해야 하는 R&D 부문마저 성과에 따라 인사이동이 잦았다는 설명이다.

삼성전자에 정통한 관계자는 "이병철 선대회장의 뜻과 달리 현재의 경영진이 장기전략보다는 단기 성과 위주로 인력을 조정하다 보니, 2000년대 이후 종합기술원장이 매년 바뀌는 일이 반복됐다"고 말했다.

이런 장기전략의 부재가 현재 스마트폰 위기를 자초했다는 지적도 나왔다. 이미 3년 전부터 지나친 스마트폰 의존에 대한 경고음이 있었지만, 경영진들이 성과주의에 빠져 이를 외면했다는 견해다.

전직 삼성전자 임원은 "삼성전자가 스마트폰 실적이 잘 나와 다른 분야에 대한 투자 필요성을 인식하지 못했다"며 "스마트폰에서 수익이 날 때 의존도를 낮추고 사물인터넷(IoT)·헬스케어에 대한 준비를 이미 해야 했다”고 말했다.

이재용 삼섬전자 부회장의 과제도 R&D 역량 강화라는 견해다. 이병철·이건희 회장이 패스트팔로워 전략을 통해 지금의 글로벌 삼성전자를 만들었다면, 이 부회장은 삼성전자만의 '플랫폼'을 만들어야 한다는 주장이다.

재계 관계자는 "구글이나 애플 같은 삼성전자만의 생태계를 구축하기 위해선 이병철 선대회장의 지시대로 삼성종합기술원을 비롯한 삼성전자 R&D 부문의 연속성을 보장해야 한다"며 "이와 더불어 폐쇄적인 엘리트 문화에서 벗어나 외부의 견해를 좀 더 유연하게 받아들일 수 있는 오픈이노베이션(open innovation)을 단행해야 한다"고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기