에코쉽 펀드는 지원기준 모호

신용보증기금 P-CBO, 선사 진입장벽 높아

-

[01월27일 14:59 인베스트조선 유료서비스 게재]

정부가 해운사들의 구조조정을 돕기 위해 올해 각종 자금조달 정책을 가동한다. 선사들의 기대감은 크지 않다. 지원책이 뒤늦게 나온 것도 문제지만 무엇보다 실효성에 대한 의문이 크다.

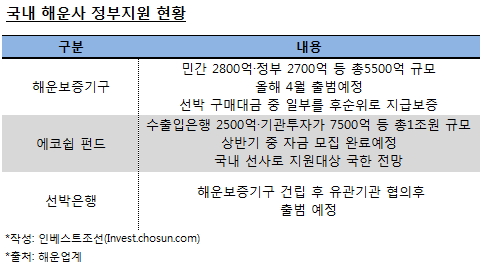

현재 정부가 추진 중인 국내 해운사 지원책은 크게 해운보증기구·에코쉽 펀드로 나뉜다.

해운보증기구는 1여년의 논의 끝에 올 4월 본격 출범한다. 산업은행·수출입은행의 자회사 형태로 건립돼 2019년까지 5500억원어치의 선박 구매비를 지급보증할 계획이다.

-

선사들은 통상 선박 구매비의 70~80%가량을 선박을 담보로 금융권에서 차입한다. 선사가 자체 마련하는 20~30% 중 절반은 해운보증기구가 후순위 형태로 지급보증할 예정이다.

해운업계 관계자는 "해운보증기구가 수익성에 초점을 둔 보험회사 성격을 띤 까닭에 지원규모는 크지 않을 전망"이라며 "출범하더라도 선사들이 신용등급을 받고 실질적인 지원을 받기까지는 시간이 꽤 소요될 것"이라고 답답함을 전했다.

해운보증기구는 당초 최대 1조원 규모의 '선박금융센터' 건립 계획에서 방향이 틀어지면서 만들어졌다. 정부는 "특정 업종을 지원하는 기구를 만들면 세계무역기구(WTO)의 제조업 보조금 시비에 휘말릴 수 있다"며 규모를 반으로 줄이고 지원 형태도 보증에 머무르게 했다. 정작 해운업계는 "WTO의 해운업 규제가 크지 않다"며 "정부에서 WTO를 내세우는 명확한 이유를 모르겠다"는 입장이다.

수출입은행이 형성할 1조원 규모의 에코쉽 펀드는 지원기준이 모호하다.

수출입은행은 국내 조선사들의 수출 활성화를 위해서 대형 외국 선사들의 선박금융도 지원해야 한다. 이 경우 국내 해운사로 흘러들어 가는 지원금은 그만큼 줄어든다. 현재 수출입은행의 선박금융은 국내 선사와 해외 선사에 2대 8 또는 1대 9 수준으로 배분된다.

국내 선사들에 절실한 건 운전자금을 대체할 유동성이다. 신용보증기금 P-CBO(프라이머리 채권담보부증권)와 같은 제도가 그 예다. P-CBO 제도는 1년 넘게 운영되고 있다. 그러나 국내 200여개 선사 중 P-CBO를 활용하는 선사는 5곳에 불과하다. 부채비율·매출액 대비 차입금 등을 고려한 제약요인이 지나치게 큰 탓이다. 차환을 받는다해도 사채와 다를 바 없는 금리가 부담이다.

일각에서는 부산시에 기대감을 갖고 있다. 독일 함부르크시는 2010년 하팍로이드사가 타국 선사에 인수되려는 위기에 놓이자 7억5000억 유로(한화 약 8100억원)를 긴급지원 해 자국 선사를 살려냈다. 자칫 함부르크 항만을 잃어버릴 수 있다는 위기감 때문이었다.

반면 부산시 유관기관들은 지역 이기주의로 얼룩져 실효성 있는 지원책을 마련하지 않고 있다.

해운업계에 정통한 관계자는 "부산항만으로 모이는 CKYHE 얼라이언스(코스코·K라인·양밍마린·한진해운·에버그린) 선사들의 정박 기간을 늘리기 위해서는 한진해운·현대상선 등에 대한 자금지원이 시급하다"며 "부산시의 국민소득·지방 기여도를 고려했을 때 지원 여력은 충분하다"고 의견을 피력했다.

현재 해운사들이 기댈 수 있는 건 신종자본증권(영구채) 등과 같은 자금조달 방안 뿐이다. 그러나 해운업계 관계자들은 "영구채를 발행하기엔 신용등급이 턱없이 낮다"며 "선박을 도입하면 부채비율이 대폭 올라가는 해운업의 특성을 고려해 신용평가사들이 조금 덜 인색했으면 한다"라고 호소하고 있다. 한진해운·현대상선의 신용등급은 각각 BBB-(부정적)·BB+(안정적)이다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기