가이드라인 발표 연기돼

경기대응완충자본비율 등

뚜렷한 계획도 안 세워져

"당국 대처 늦다" 지적 일어

-

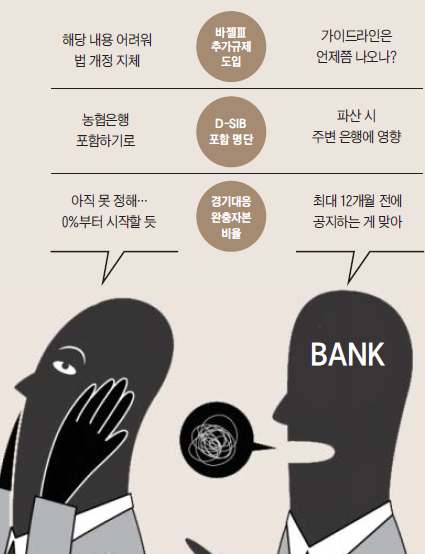

내년 바젤Ⅲ 추가규제 도입이 두 달 앞으로 다가온 가운데, 정부의 추가 자본규제 가이드라인 발표가 늦어지면서 시중은행들은 막연한 긴장감에 휩싸였다.

기획재정부 및 국무총리실 소속 규제개혁위원회, 그리고 금융위원회와 금융감독원 등 정부 내에서 여러 부처 간의 협의를 맞추느라 속도를 내지 못하고 있다. 은행들 입장에선 손을 놓고 있든지, 알아서 대비를 해야 하는 실정이다.

추가규제를 적용하기 위해서는 은행업감독규정 개정안이 금융위원회에 상정돼야 하는데 이것이 이뤄지지 못하고 있다. 규제개혁위원회에서 3개월째 내부 협의 중이다. 추가 자본규제 내용을 담은 개정안이 7월 입법예고, 9월말 통과를 기대했지만 늦어지고 있다.

정부 관계자는 "해당 내용도 어렵고 관계자들도 많다 보니 시간이 지체된 감이 있다"며 "이달 혹은 늦어도 다음 달에는 개정안 통과 여부가 결정될 것"이라고 설명했다.

은행업감독규정 개정안이라는 법 근간이 갖춰져야 관련 내용을 금융위원회에 상정할 수 있게 된다. 개정이 늦어지면서 금융위원회의 추가자본 규제 발표도 늦어지게 됐다. 뒤늦은 가이드라인 선정 과정에 대해서도 말이 많다.

-

금융당국은 내년부터 추가 도입되는 경기대응완충자본 비율과 시스템적 중요은행(D-SIB·Domestic systemically important Banks)을 늦어도 올해 말 발표한다는 계획이다.

D-SIB 포함 명단에 신한·국민·하나·우리은행까지 윤곽이 잡혔다. 최근까지 농협은행의 선정 여부는 내부적으로 뜨거운 감자였다는 후문이다. 농협은행이 정책금융 성격을 갖고 있어 D-SIB에서 빠져야 한다는 주장과 특수은행이어도 파산 시 주변은행 및 산업에 큰 영향을 미칠 수 있다는 주장이 부딪쳤다.

금융당국은 농협은행을 D-SIB에 포함하기로 거의 결정지은 것으로 알려졌다. 논쟁 요소는 여전히 남았다. 정부가 산업은행이 국책은행이라는 이유로 D-SIB에 포함하지 않을 것으로 가닥이 잡혔기 때문이다.

산은이 국가가 신용을 보증하더라도, 해외 국책은행과 달리 일반 예금거래 및 대출업무를 수행하고 있다는 점이 지적됐다. 부실화 후 주변 중요은행 및 산업에 미치는 영향은 클 수 있다는 점을 간과했다는 설명이다.

아직까지 못 정하고 있는 경기대응완충자본 비율(0~2.5%)도 업계 관심 요소다. 올해 말 금융당국이 경기대응완충자본 비율을 발표하면 은행들은 내년부터 단계적으로 적립해야 한다. 경기대응완충자본 비율은 최대 12개월 전에 공지해야 하는 만큼, 금융당국의 대처가 늦다는 지적도 나온다.

결국 금융당국은 시장 충격을 덜 주기 위해 제로(0%) 수준에서 시작할 가능성에 힘이 실리고 있다.

바젤은행감독위원회(BCBS)에서는 경기대응완충자본 운용 시에 신용 대비 GDP(신용/GDP)갭이 2%포인트를 상회할 경우 신용증가 상황에 유의할 것을 권고하고 있다.

금융당국은 현재 기업 및 가계 부채 등을 토대로 신용규모를 분석하고 있는 단계다. 신용과 GDP갭 뿐 아니라 여러 수치 등을 감안해 비율을 산정한다는 계획이다.

금융위는 금감원이 산출한 지표를 토대로, 기획재정부 등과 논의를 해서 경기대응완충자본 비율을 결정한다는 계획이다. 한국은행의 통화정책 보폭도 맞춰야 한다. 정량적 지표도 중요하지만 정부의 정성적 평가도 무시할 수 없다는 설명이다.

각 부처간 이해관계에 따라 엇박자를 내면서 가이드라인은 안갯속이지만, 시중은행들은 마냥 손을 놓을 수 없는 상황이다. 미리 대비하지 않았다가 글로벌 금융위기 때 수준의 충격파를 감당할 여력이 만만치 않기 때문이다.

한 금융지주 관계자는 "향후 바젤 규제 및 IFRS(국제회계기준9 금융상품 부문)개정안까지 더해지면서, 보수적으로 리스크 관리를 하고 있다"고 설명했다.

은행 관계자는 "시중 은행들은 그간 금융당국과 충분한 협의를 통해 해당 비율 수준을 맞춰 무리가 없다"고 설명했다. 하지만 금융투자업계에서는 기업들의 부실화 및 추가적으로 쌓아야 하는 대손충당금 여파가 변수가 될 수 있다는 지적이다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2015년 10월 21일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기