기술 보유에도 자본력 부족으로 바이오 '사관학교' 오명

-

LG생명과학과 LG화학간 합병이 추진된다. 합병이 마무리되면, LG생명과학은 15년간의 독립 생활을 끝내고 친정에 복귀하게 된다. 업계 관계자들은 ‘고위험·고수익’이라는 바이오‧제약사업의 특성을 보여준 사례라고 입을 모은다.

당장 단기의 성과보다 장기적인 전략이 필수적인 점, 탄탄한 자본력과 우수 인력 육성이 공존해야 하는 점을 LG생명과학의 ‘독립기’에서도 반추해볼 수 있다는 의미다.

LG생명과학은 바이오·제약 분야 '연구소 기업'의 원조 격으로 꼽힌다. LG그룹은 이미 70년대부터 생명과학 분야에 적극적인 투자를 집행해왔고, 이를 통해 국내에서 가장 높은 수준의 기술력을 갖춘 인력을 확보해왔다.

LG그룹의 지주사 전환 과정에서 LG생명과학은 '홀로서기'에 놓이게 됐다. LG생명과학은 2001년 LG화학에서 LGCI가 분할하는 과정에서 LGCI 내 생명과학사업부문으로 분사했다. 이듬해인 2002년 LGCI에서 다시 분사해 독립 계열사로 출범했다. 그간 화학 사업에서의 수익으로 신약 연구개발비를 충당해온 연구소 기업은 홀로 시장 앞에 섰다.

업계 관계자들은 분할 결정에 그룹 차원의 자신감이 반영됐을 것으로 분석했다. 국내 제약사 중 최초로 퀴놀린계 항생제 '펙티브'가 미국식품의약국(FDA) 승인을 통과해 성장 기대감이 컸다. 여기에 분할 과정에서 캐시카우 사업인 정밀 화학(농제원료) 사업을 가져오면서 스스로 생존할 수 있는 토양을 마련했다 판단했을 것이란 시각이다.

하지만 내부 구성원들은 섣부른 결정이었다고 증언한다. 분할 당시 LG생명과학에 근무한 바이오업계 관계자는 “업종 특성을 잘 아는 직원들은 분사보다 조금 더 내부에서 육성(인큐베이팅) 기간을 둬야한다는 입장이었다. 하지만 지주사 분할 과정에서 그룹차원의 그림이 이미 그려졌기 때문에 책임을 지고 바른말을 할 수 있는 대표가 없었다”라며 “결국 투자를 더 집행해야 하는 시점에서 성급하게 독립채산체가 되면서 쌓아놓은 역량과 경쟁력을 활용할 수 없게 됐다”라고 말했다.

기대와 달리 독자 생존은 녹록지 않았다. 주력 제품인 펙티브 판매가 지지부진한 점이 직격탄이 됐다. LG생명과학은 당시 펙티브의 마케팅·영업을 글로벌 상위 제약사가 아닌, 미국 내 중소 제약 회사에 전담시켰다. 역량 부족으로 신약을 개발했음에도 초기 진입에 실패했다는 평가가 나온다. 당시 LG생명과학도 경험이 전무한 상황에서 결국 해외 상업화에 실패했다. 이후에도 신약의 임상 실패 등 악재가 이어지면서 지속적인 R&D 비용 투입이 매출로 이어지지 못했다.

-

독립 계열사로 사업을 꾸려가야 하는 상황에서 LG생명과학은 현실적인 선택을 내리게 된다. 신약 개발 속도를 점차 줄이고 보유한 기술 활용에 집중하는 방향으로 전략이 바뀌었다. 최근까지 백신·필러·당뇨치료제 등 당장 수익성을 창출하는 ‘캐시카우’ 중심으로 사업 구조를 변화했다.

하지만 이마저도 충분히 활용하지 못했다는 쓴소리도 나온다. 한 제약업계 관계자는 “회사가 이전부터 충분히 상업화할 수 있는 기술력들을 보유하고 있었지만 마케팅을 전혀 할 줄 몰랐다”라며 “최근 주요 매출원이 된 ‘필러’의 경우도, 10년 전부터 기술을 가지고 있었음에도 최근에서야 돈이 된다는 걸 파악한 사례”라고 설명했다.

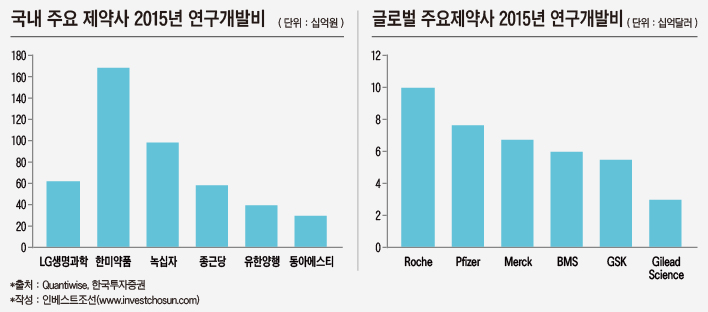

신약 개발을 위한 임상시험을 꾸준히 이어가는 데도 부담을 느끼기 시작했다. 주력 상품인 당뇨병 치료제 '제미글로'가 대표적이다. 세계적으로 경쟁력 있는 기술력을 갖춘 제품으로 평가받고 있지만, 자금 부족으로 미국 FDA 승인을 위한 임상시험을 중단했다. 이로 인해 국내에서만 유통돼고 있다. 반면 꾸준히 신약 개발에 임상시험 및 R&D 투자를 집행해온 한미약품 등 경쟁사들은 성공 사례를 하나 둘 써가기 시작했다.

삼성이 진출을 선언한 바이오시밀러 시장에도 3년 먼저 진출했지만 성과는 더디다. 2010년 진입한 류마티스관절염치료제 엔브렐 바이오시밀러 'LBEC'이 대표적이다. 삼성바이오에피스가 그룹차원의 지원을 바탕으로 2013년 임상시험에 착수해 지난해 9월 국내 임상을 통과했지만, LG생명과학은 아직 임상3상 단계에 머물러 있다.

-

결국 신약 개발에 대한 회사의 지원이 줄어들면서, 우수 인력들은 보유한 원천 기술을 바탕으로 독립해 바이오 벤처를 세웠다. 이로 인해 바이오 ‘사관학교’라는 오명을 안기도 했다. 알테오젠, 펩트론, 레고캠바이오, 크리스탈지노믹스 등 LG생명과학 출신 바이오 벤처들이 최근 바이오업계에 중추를 맡고 있다. 바이오 각 계 대표들이 정기적으로 LG생명과학 ‘사우회’를 통해 인맥을 쌓는 모습도 보이고 있다.

우수한 연구개발 역량에 비해 열위한 영업·마케팅 역량도 실패 사례로 꼽히고 있다. LG생명과학과 제품 영업을 함께 맡아서 일한 한 외국계 제약사 관계자는 “우리가 기술력이 월등한 신약을 갖추고 있으니, 의사에게 한 번 써보라는 식으로 ‘권유’하는 모습을 보고 국내 제약 시장에 대한 이해가 부족하다는 생각이 들었다”고 말했다.

한 제약업계 관계자는 “LG생명과학이 선두 대기업 제약사로서 삼성·SK·CJ에 방향성을 제시해준 사례가 아니라, 후발 주자들의 진입 모습을 지켜보고 LG생명과학이 이제서야 본 궤도를 찾았다고 이해해야 한다”라고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2016년 09월 12일 11:11 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기