삼성은 '스핀 오프'로 대응…LG는 '인력 재배치'

인위적 구조조정 피하는 LG 문화 반영

수용할 신사업 더딘 성장에 '고민'

-

LG그룹의 고질적 문제인 '높은 비용 구조'에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있다. 수익성 둔화에 직면한 LG전자·LG이노텍·LG디스플레이 등 ‘전자 소그룹’의 인건비 등 고정비 축소가 시급해졌다는 지적이다.

성장성이 떨어지는 사업 규모는 축소하면서, 인력은 타 사업부 전출 등으로 대응하는 ‘LG식 구조조정’이 한계를 맞았다는 목소리도 커지고 있다. 결국 육성중인 신사업에서 가시적 성과를 보이는 게 LG그룹 구조조정의 성패를 가를 전망이다.

◇LG전자, 지속되는 '스마트폰' 고민…올해내 사업부 재배치 등 인력 조정 지속

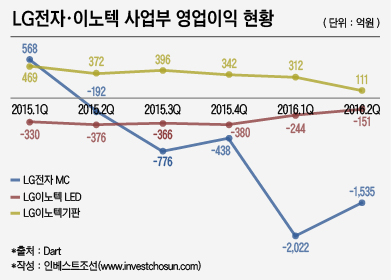

LG전자의 아픈 손가락은 스마트폰 사업을 담당하는 MC사업본부다. 올해 3분기에도 2000억원대 후반 대규모 적자를 기록한 것으로 전망되고 있다. 지난해 2분기부터 이어진 연속적자다. 문제는 'G5'의 실패 이후 전략 모델이 부재하면서 적자 기조가 얼마나 이어질지 가늠이 안 되는 점이다.

LG전자는 주력 수익모델 위주로 제품라인을 축소해 역량을 집중하는 방향으로 전략을 수정하고 있다. 이에 따라 사업부 내 인력 축소도 불가피할 전망이다. 이미 2분기 컨퍼런스콜에서 개발인력의 15% 이상을 전환배치를 통해 축소할 예정이라고 밝힌 바 있다.

주로 신사업을 담당하는 자동차 전장(VC)사업본부 등에서 인력을 수용하고 있다. 반기보고서에 따르면 올해 상반기 기준 MC사업부의 인력은 전년대비 약 900여명이 축소했다. 지난 2014년 말 8000명 수준이었던 MC사업부 직원은 상반기 약 6000명대까지 줄었다. 반면 VC사업본부의 인력은 같은 기간 약 1200명이 늘었다. 시장에선 이에 따른 관련 고정비 증가로 VC사업본부의 본격적인 실적 창출이 늦춰진다는 우려도 나오고 있다.

한 증권사 연구원은 “MC사업부 인원을 이전하기 위해서라도 신사업인 태양광․ESS(에너지저장장치)·VC 사업에서 성과가 나와야 하는데 성장이 더딘 상황”이라며 “중·장기적으로 태양광과 이를 저장하는 ESS, 여기에 스마트 전기차 사업까지 연계하는 방향으로 사업부를 통합할 수도 있을 것”이라고 전망했다.

-

◇LG이노텍·LG디스플레이도 인력 고민…전장·OLED 등 '신사업'이 관건

부품 계열사인 LG이노텍도 ‘동병상련’을 겪고 있다. 수익성을 회복 중인 광학솔루션(카메라) 사업부와 신성장 사업으로 육성 중인 전장부품사업을 제외한 LED, 기판소재 사업부는 수년째 성장성 둔화를 겪고 있다. 시장에선 LED·기판 사업 규모를 축소하면서 일부 인력을 카메라·전장 사업부로 전환 배치하는 등 조정에 나서고 있는 것으로 알려졌다.

LG이노텍 관계자는 “현재까지는 인위적 사업 재편이 아닌 희망자를 중심으로 부서 이동을 받는 수준이다”라고 내부 구조조정을 부인했다.

문제는 적자에 빠진 사업부들이 향후 반등 가능성이 적은 고질적 한계에 부딪혔다는 점이다. LED 사업부는 비교적 품질이 낮은 것으로 평가받았던 중국 업체들이 3분기부터 국내 수준까지 기술력을 따라잡아 수익성 악화가 지속될 것으로 예상되고 있다. LED 사업을 꾸려온 서울반도체가 9월 “일반 조명제품 매출 둔화”를 이유로 매출 전망치를 7% 낮추는 ‘정정공시’를 냈을 정도다.

스마트폰 메인 기판(HDI)·터치패널 등 기판소재 사업 또한 전방산업인 스마트폰 시장의 둔화와 주 고객인 LG전자의 기술 변경으로 매출이 지속적으로 하락하고 있다.

한 증권사 IT담당 연구원은 “이전까지 LG디스플레이가 생산한 패널에 LG이노텍이 터치 필름을 덧붙여 최종 공급해 이익을 얻어왔는데, 기술 변화로 LG디스플레이에서 ‘인셀(In-Cell)’방식으로 터치 기술을 포함한 패널을 공급하면서 LG이노텍이 다시 성장할 여력은 크지 않다”라며 “여기에 더해 적자가 지속돼온 LED사업부의 구조조정은 시급해진 상황”이라고 설명했다.

LG디스플레이는 저성과자에 대한 연봉 삭감을 중심으로 강력한 성과주의평가제도 도입을 검토하고 있다. LCD 부문에서 중국업체로 인한 경쟁 심화·애플의 'OLED‘ 도입으로 인한 기존 LCD 수익 공백이 조직 개편에 배경이 됐다는 분석이다. 현재 5개 사업부 (OLED·TV·IT·모바일·AD)를 2~3개로 축소하는 사업부 개편 방안도 검토되고 있다.

◇'인위적 인력 구조조정' 기피한 LG 특유 문화 반영…삼성은 '분사'로 대응

이처럼 전 계열사 차원의 사업부 재배치 움직임에는 인위적인 인력 구조조정을 최대한 피하는 LG그룹의 정체성(아이덴티티)이 반영됐다는 분석이다. 하지만 자본시장에선 인력을 받아줄 수 있는 성장성 있는 신사업이 보이지 않는 상황에서 인건비 등 고정비 비중이 높아지는 점이 LG그룹의 발목을 잡고 있다는 지적도 나온다.

삼성그룹은 유사한 상황에서 '분사(스핀오프)'로 대응해왔다. 삼성전기는 카메라모듈·IR필터(나노스), 광픽업 장치(아이엠), 휴대폰 부품(파트론), 진동모터(와이솔), 터치패널(에스맥) 등 전방사업과 연계가 떨어지거나 성장성이 둔화된 부품 사업 일부를 그룹에서 떼냈다. 지난해에도 삼성전기는 파워·튜너·ESL 사업을 통합 후 전성호 삼성전기 부사장에게 지분을 매각해 솔루엠이라는 업체로 분사하기도 했다. 삼성테크윈에서 분사해 독립한 해성디에스(반도체 재료)도 언급된다.

-

업계 관계자는 “그룹에서 성장성이 떨어졌다고 판단하거나 전방 산업과 연계가 적은 사업에 대해 임원 등을 대상으로 감가상각이 끝난 설비나 사업권을 헐값에 매각하면서 분사를 제의하는 사례들이 있어왔다”라고 설명했다.

뒤늦게 LG그룹도 고정비 부담을 해결하기 위해 주력 계열사의 베트남 생산기지 이전 등 비용 축소 방침을 세웠다. 하지만 비대한 인력 문제가 해결되지 않은 상황에서 설비이전이 오히려 불안감을 키우고 있다는 목소리도 나오고 있다. 결국 육성 중인 신사업들이 일정 궤도에 오르는 점이 해결책이 될 것이란 분석이다.

한 증권사 LG전자 담당 연구원은 “예를 들어 LG이노텍은 카메라 사업에서 2018년까지 베트남으로 생산 설비 이전을 마친다고 공표한 상황”이라며 “성장이 둔화한 사업부 인력을 카메라사업에 배치했는데 당장 설비를 해외로 이전해 인력을 현지에서 뽑으면 기존 인력들의 불안감은 커질 수밖에 없다”고 설명했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2016년 10월 16일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기