자본력 갖춘 대형사 쉽게 따라와…적자 확대에 ‘부담’

자금 수혈 위해 IPO 찾아...사업성에 대한 냉정한 평가 예상

-

'소셜커머스 3사'로 불렸던 쿠팡·위메프·티몬의 사업모델에 시장이 냉정할 평가를 내릴 시간이 찾아왔다. 하나 둘씩 추가 자본 유치를 위해, 또 조 단위에 육박하는 재무적 투자자(FI) 또는 최대주주의 투자금 회수를 위해 기업공개(IPO) 시장을 찾기 시작했다. 이 과정에서 이들의 수익성과 사업 지속 가능성이 모두 도마 위에 올라 낱낱이 파헤쳐질 것으로 보인다.

현재까지 성적표는 썩 좋지 못하다. 이들은 여전히 이커머스(전자상거래) 시장에서 독자적인 영역을 확보하는 데 애를 먹고 있다. 기존 이커머스 업체들과의 경계가 무너져 출혈 경쟁은 심화하고 있다.

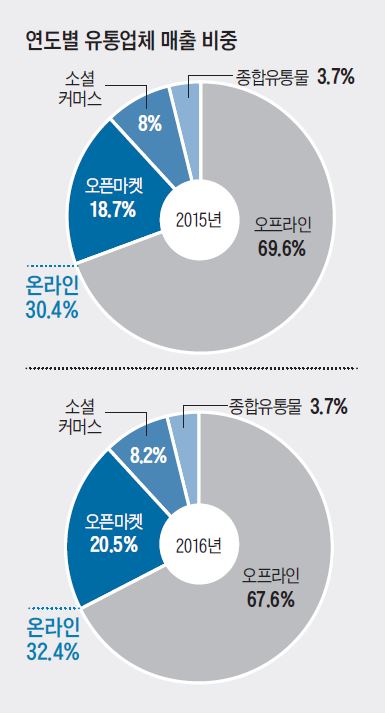

우선 3사의 시장 점유율은 성장을 멈췄다. 산업통상자원부가 집계한 '연간 유통업체 매출 비중'에 따르면 2015년 전체 매출액의 8%를 차지한 소셜커머스 3사의 점유율은 지난해 8.2%에 그쳤다. 반면 11번가, 지마켓 등 기존 오픈마켓 3사의 점유율은 같은 기간 18.7%에서 20.5%로 성장했다. 오픈마켓이 오히려 온라인 시장을 주도하는 모습이다.

사실 소셜커머스 업체와 이들 오픈마켓 업체의 경계는 무너진 지 오래다. 소셜 3사의 사업구조는 오픈마켓 형태의 '중개사업'과 직접 물건을 구입해 다시 파는 ‘직매입’ 사업으로 나뉜다. 하지만 소셜 3사의 중개사업이든, 혹은 지마켓 등의 오픈마켓이든 여기에서 물건을 파는 공급자는 거의 대동소이하고 상품도 같다. 게다가 지난해부턴 11번가도 직매입 사업에 뛰어들어 소비자 입장에선 차별점을 찾기 더욱 어려워졌다.

‘공격적인 서비스'도 소셜커머스 업체들만의 전유물이 되지 못했다. 대기업들이 이를 따라하기 시작했다. 이마트가 대표적인데 이미 이마트몰은 소셜커머스 업체들의 히트작(?)인 당일배송 체제를 강화했다. 오는 2020년까지 6개 온라인몰 전용 물류센터를 운영해 당일 배송 비중을 100%까지 끌어올릴 예정이다. 이마트는 소셜커머스들이 자주 쓰던 '최저가 서비스'도 진행, 생필품 시장 점유율을 확대하려는 소셜 3사와 경쟁에 적극적으로 대응하고 있다.

이런 과정에서 소셜커머스는 자신의 '정체성'을 버리기 시작했다.

소셜커머스 업계 대표 격이었던 쿠팡은 올 초 지역별 할인 쿠폰을 제공하는 지역 서비스를 완전히 종료했다. 꼬리표처럼 붙었던 '소셜커머스'라는 정체성을 떼어냈다. 기실 이 지역 서비스 사업은 쿠팡·위메프·티몬의 주요 수익원이 아니었다. 오히려 개별 판매자에 유통 플랫폼을 제공해 수수료를 받는 오픈마켓 사업과 직매입·판매 사업이 수익의 대부분을 차지했다. 결국 돈 되는 부문에 더 집중하겠다는 의미다.

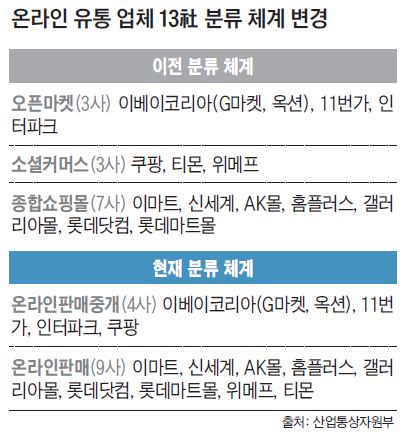

심지어 정부 차원에서도 '소셜커머스'라는 분류를 없애버렸다.

산업통상자원부는 올해 2월부터 유통 업체의 분류 체계를 ‘온라인판매중개사'와 ‘온라인판매사'로 재편했다. 오픈마켓·소셜커머스·종합유통몰로 세분화했던 기존 분류 체계를 단순화한 것이다. 이에 쿠팡은 11번가, 지마켓과 같은 온라인판매중개업자가 됐다. 반면 티몬과 위메프는 신세계, 롯데닷컴 등과 같은 온라인판매업자로 분류된다. 대기업 계열 유통사와 오픈마켓 사업 중심의 유통사 간 경쟁 시장으로 변화한 것이다.

-

그간 소셜커머스 3사는 특화된 유통 플랫폼을 구축하기 위해 성장 자본을 조달해왔다. 쿠팡은 2015년 소프트뱅크로부터 1조원을 투자받아 신규 물류센터를 세우고 물류 IT 시스템도 개발하고 있다. 티몬 역시 NHN엔터테인먼트로부터 약 500억원을, 위메프는 넥슨의 지주사 NXC로부터 1000억원을 유치한 바 있다.

경쟁적인 마케팅과 공격적인 사업 확장이 이어지며 적자만 계속 늘었다. 2014년 1700억원대였던 3사의 손실 규모는 2015년 8300억원까지 확대했다. 적자 폭 확대에도 3사는 시장선점을 위한 '계획된 적자'라며 의연히 대응해 왔다.

외부에서 자금을 끌어들여 매년 적자를 감내했지만, 조 단위 적자를 감수한 결과가 '도로 오픈마켓'인 셈이다.

그나마 소셜 3사는 국내 유통업계의 ‘변화’ 에 기여했다는 평가를 받는다. 배송 속도 경쟁을 촉발시켜 온라인 유통사를 찾는 소비자가 늘어났고, '신선 배송'과 같은 사업도 이제는 보편화됐다.

그럼에도 불구, 대형사들과의 경쟁에는 취약하다는 점도 시간이 지날수록 드러나고 있다. 3사가 확장을 시도하고 있는 직매입 사업은 물류설비 신설 등 초기 비용이 크다. 재고자산 관리도 필요하다. 반면 대기업 유통사는 물류 체계와 지역 점포를 갖춰 투자 부담이 덜 하다. 후발주자들의 성장 속도가 빠를 수밖에 없는 이유다.

유통업을 담당하는 한 연구원은 “무리한 투자를 감행하며 사업 구조를 바꿔봐도 대형사들이 자본력으로 따라잡고 있어 장기적인 경쟁엔 불리하다”고 설명했다.

앞으로 3사의 적자가 얼마나 줄어들고 언제쯤 흑자전환이 될지, 이를 시장이 어떻게 바라볼지에 대한 문제가 남아 있다.

위메프는 올해 3사 중 가장 먼저 실적을 발표했다. 전년 대비 매출이 70% 성장했고 손실은 절반가량 줄었다. 회사 측은 “중개업과 직매입 사업을 중심으로 비용 통제가 가능한 사업모델이 만들어졌다”고 자평했다. 위메프가 타사보다 일주일 앞서 실적을 발표한 것도 투자자들의 의구심을 떨치기 위함이라는 분석도 나온다.

하지만 자화자찬하기엔 아직은 이르다는 평가다. 대동소이한 이커머스사들이 생존을 위한 난투극을 벌일 예정이어서 당장 내년 실적이 어떻게 변화할지 알 수 없는 상황이다. 티몬과 쿠팡은 실적을 발표하지 않았지만 올해 역시 대규모 적자를 보일 것으로 시장에선 예상하고 있다.

이런 상황에서 티몬의 IPO는 3사의 절박한 상황을 보여준다는 평가도 나오고 있다. 추가 투자도 이어지지 않는 상황에서 대규모 적자를 감당하기 어려워 IPO 시장에서 자금 조달을 모색하려는 게 아니냐는 지적이다.

대규모 투자를 이어왔던 투자자들도 이들 3사가 시장을 주도하지 못하는 상황을 지켜보며 성장을 낙관하긴 어려웠을 것으로 보인다. 투자업계 관계자는“공격적인 투자에도 혁신을 보여주지 못하고 결국 보편적인 유통 업체가 됐다”면서 “그간 투입된 대규모 자금을 회수하려는 움직임 이어질 것”이라고 언급했다.

IPO를 완주할지도 미지수다. 투자 업계 관계자는“사업 구조가 비슷해진 상황에서 중간 이윤을 적게 남기는 출혈 경쟁만 이어지고 있어 매력도가 떨어진다”면서 “인수합병(M&A)으로 아예 소셜 3사나 업계 전반이 새로 재편되는 편이 나을 수 있다”고 언급했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2017년 04월 12일 07:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기