글로벌 화장품 M&A 시장에서도 보이지 않아

“자본시장 접점 넓혀 대응전략 마련해야”

-

아모레퍼시픽이 내수와 중국 부진이라는 이중고를 만났지만 마땅한 대응전략을 내놓지 못하고 있다. 글로벌 화장품 업체들이 기업 인수합병(M&A)으로 체질 개선을 하고 있지만, 세계 7위 화장품기업 아모레퍼시픽은 좀처럼 명함을 내밀지 못하는 실정이다. 과감한 ‘선택과 집중’ 전략을 통해 지금의 성장을 이뤘지만, 보수적인 경영 고수로 제2의 도약 기회를 놓치고 있다는 지적이 나오고 있다.

고공 행진을 하던 아모레퍼시픽의 기세는 작년부터 꺾이기 시작하더니, 올 들어선 분위기가 심상치 않다. 1분기 연결기준 매출액은 전년 대비 5.7% 증가한 1조5690억원을 기록했지만 영업이익은 6.2% 감소한 3168억원, 순이익은 15% 줄어든 2235억원에 그쳤다. 면세점 성장률이 둔화하고 내수 채널 부진이 이어져 영업이익은 시장 컨센서스를 6% 하회했다. 같은 이유로 2분기 실적 전망은 더 좋지 않을 것이라는 전망이 지배적이다. 지난해 코스피 시가총액 6위였던 아모레퍼시픽은 현재 14위까지 떨어졌다.

시장의 진단은 이러하다. “아모레퍼시픽이 변화를 맞을 준비를 하지 않고 있다”는 것이다. 선택과 집중 전략이 지금의 아모레퍼시픽을 세계적인 화장품 기업으로 끌어올렸지만, 그 유효기간이 다 됐다는 평가다.

아모레퍼시픽은 사업 포트폴리오 혁신의 대명사로 꼽힌다. 1990년대 초 아모레퍼시픽은 4개 비관련 사업군에 25개 계열사를 거느리고 있었다. 비주력 계열사들의 성과는 부진했고, 화장품 사업으로 번 돈을 비주력 계열사에 지원하면서 그룹 전체의 재무 상태는 악화했다. 이에 10여년에 걸친, 선제적인 사업 구조조정을 단행했다. 1997년 서경배 회장이 ㈜태평양 대표이사 사장에 오르면서 아모레퍼시픽은 ‘화장품’, 한 우물만 파게 된다.

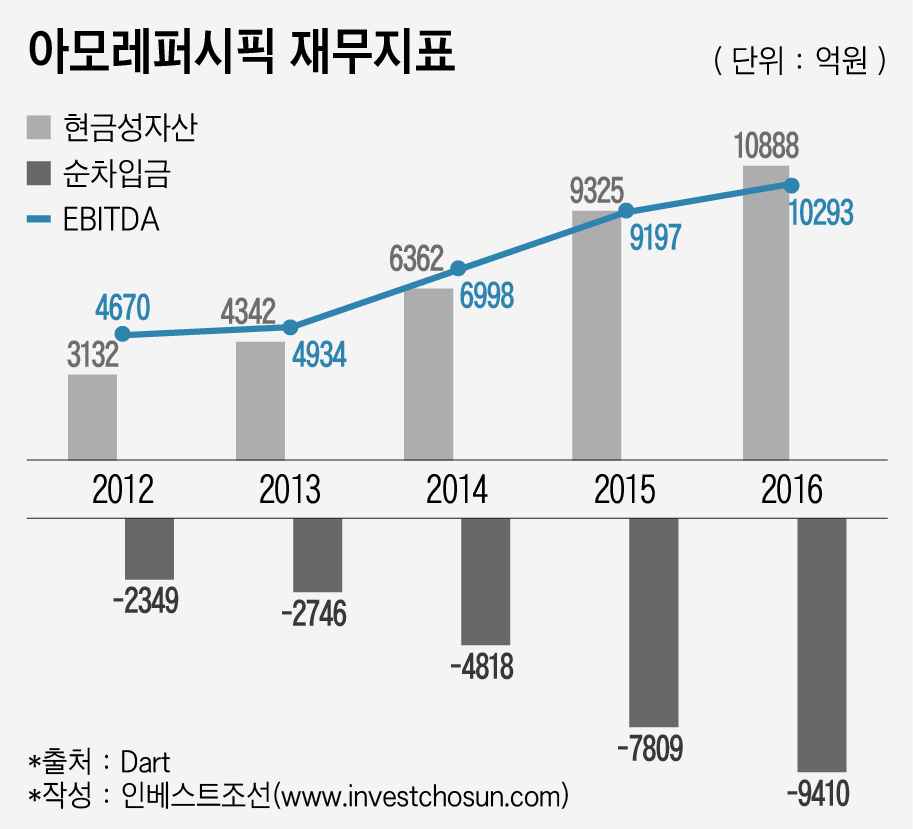

2000년대부터는 ‘라네즈’ 브랜드를 앞세워 중국 시장 공략에 나섰다. 라네즈가 중국에 완전히 정착한 이후 ‘마몽드’, ‘설화수’ 등 여러 브랜드를 순차적으로 안착시켰다. 중국 시장에서의 성공에 힘입어 아모레퍼시픽의 외형은 크게 확장했다. 연결기준으로 2012년 2조8000억원대였던 매출액은 2016년 5조6000억원으로 2배 증가했고 같은 기간 현금창출능력 지표인 상각전영업이익(EBITDA)은 4600억원대에서 1조원으로 크게 늘었다.

하지만 성공의 과실이 아모레퍼시픽의 체질 개선 기회를 빼앗았다는 지적들이 나온다. 사드 배치에서 불거진 매출 하락은 더 이상 중국 시장이 안정적인 매출처가 아닐 수 있다는 점을 보여줬다. 내수 시장에선 대기업을 중심으로 드러그스토어의 플랫폼 전쟁이 시작됐고, 차별성을 잃은 중저가 브랜드들은 고전을 면치 못하고 있다. 회사는 투자자들에게 대응 전략을 제시하지 못하고 있다.

관련업계 관계자는 “서경배 회장의 탁월한 경영 판단이 지금의 아모레퍼시픽을 있게 만든 것은 분명한 사실이지만, 회사는 아직도 그 영광에 심취해 있는 분위기”라며 “글로벌 화장품 M&A가 잇따르며 시장이 바뀌고 있는데 마땅한 전략이 없는 아모레퍼시픽은 명함도 내밀지 못하는 실정”이라고 말했다.

-

글로벌 화장품 기업들은 M&A를 핵심 성장전략으로 삼았다. 최근 3년간 유니레버, 에스티로더, 로레알, LVMH 등 글로벌 화장품 업체들의 M&A는 아시아 시장을 중심으로 고성장하고 있는 마스크팩 등 신규 카테고리와 이커머스(E-Commerce) 및 O2O 관련 스타트업 기업들에 집중됐다. 반대로 시세이도, 코세 등 일본 화장품 업체들은 미국 등 해외 시장 진출을 위해 현지 브랜드를 인수하는 사례가 이어졌다.

최근 로레알그룹이 매물로 내놓은 더바디샵의 경우 국내 화장품 기업들은 인수 후보가 아니였고, 드러그스토어 플랫폼을 가진 CJ그룹만이 참여했다가 고배를 마셨다.

중장기적인 관점에서 아모레퍼시픽이 지금의 기초화장품 중심의 라인업으로 추가 성장을 꾀하긴 어렵다는 평가들이 나온다. 그렇다고 지금부터 새로운 브랜드를 개발, 론칭하는 것은 시간과 비용 측면에서 비효율적이다. 결국 M&A를 통한 브랜드 보강과 신규 사업 확장이 주효한 전략이 될 가능성이 크다.

M&A 관계자는 “인수 목적과 의지도 중요하지만, 인수 참여로 매물을 분석하고 시장을 전망할 수 있는 시각을 확보할 수 있는 것만으로도 소기의 성과가 있다”며 “굵직한 M&A건에서 인수후보군으로서 명함을 내밀며 시장에서의 존재감을 보여주는 것도 중요한데 아모레퍼시픽이 여기에 소홀한 것이 안타깝다”고 전했다.

아모레퍼시픽의 인수 여력이 약한 것은 아니다. 최근 재무 상황을 살펴보면 지금보다 좋을 수가 없다. 연결기준 현금성자산은 2012년 3100억원에서 2016년 1조원으로 크게 늘었고, 마이너스 상태를 유지하고 있는 순차입금은 -9410억원이 됐다.

-

투자은행(IB) 업계는 제대로 된 투자활동이 이뤄지지 않고 있는 아모레퍼시픽의 현 재무상황이 기형적이라는 평가를 내놓을 정도다. 지난해 투자활동으로 인한 현금유출액이 7300억원에 이르지만 금융기관예치금과 매도가능금융자산이 순증가했고, 유형자산 취득에만 3800억원이 들어갔다. 실상을 들여다보면 미래성장동력에 쓰이는 돈은 없다고 봐도 무방하다.

IB 관계자는 “아모레퍼시픽의 외형은 글로벌 수준으로 성장했지만, 인식은 방판(방문판매) 수준에 머물러 있는 것 같다”며 “진정 글로벌 기업으로의 성장을 원한다면 지키려고만 하는 보수적인 경영 전략에서 탈피하고 도전정신을 가질 필요가 있다”고 전했다.

아모레퍼시픽이 자본시장과의 접점을 늘릴 필요가 있다는 조언도 나왔다. 아모레퍼시픽은 주식시장 외에는 금융시장과 큰 소통이 없는 편이다. 빌리는 돈은 거의 없고 예금하는 돈이 더 많아 오히려 수익을 얻고 있어 직접금융시장 조달 소요가 크지 않다. 그래도 외부의 목소리를 듣기 위한, 경영 전략상 자본시장을 활용할 필요성이 있다고 한 목소리를 낸다.

IB업계 관계자는 “4대 그룹 정도가 아니면 자체 조직으로 정보 획득하는 것이 쉽지 않고, 특히 오너경영인의 영향력이 절대적인 기업에선 오너가 먼저 움직이지 않으면 밑으로부터의 조직 변화를 꾀하기가 사실상 불가능하다”며 “아모레퍼시픽이 제2의 퀀텀점프를 바란다면 시장으로부터 다양한 얘기를 들을 필요가 있고, 이를 위해 자본시장과의 접촉을 늘릴 필요가 있어 보인다”고 말했다.

-

[인베스트조선 유료서비스 2017년 05월 14일 09:00 게재]

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기