외형 키우자니 이해관계 달라 '동상이몽'

뒤늦게 협의체 구성 나섰지만 성과 난망

애플까지 가세…다시 한 번 '빅딜' 전망도

-

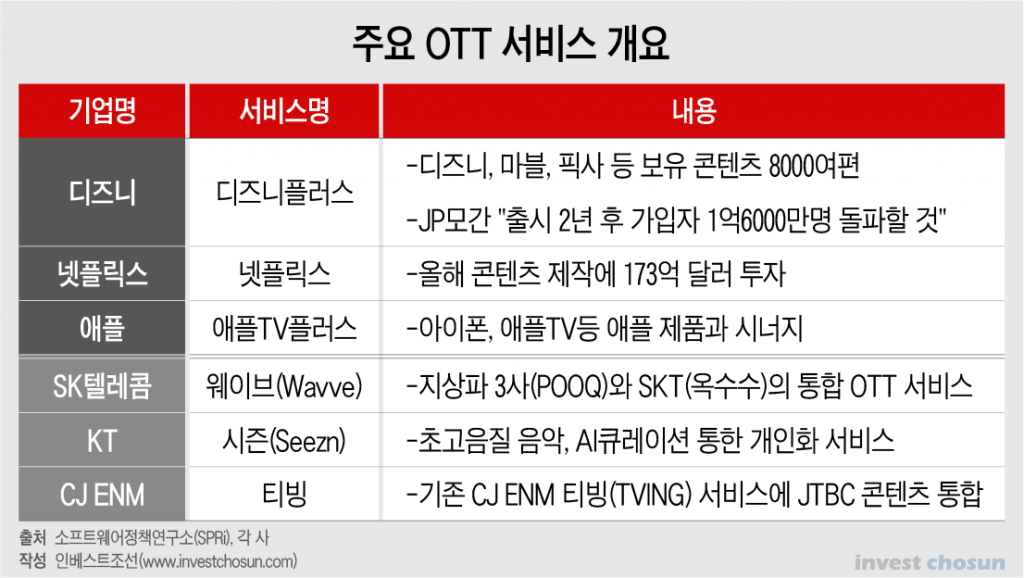

콘텐츠 플랫폼의 중심축이자 IT기업들의 새 먹거리로 떠오른 OTT(Over the top, 인터넷동영상서비스) 시장의 셈법이 복잡해지고 있다. 넷플릭스 등 기존 글로벌 거대기업의 영향력이 세를 더해가는 가운데 오리지널 지적재산권(IP)을 앞세운 디즈니플러스의 국내 진출이 가시화하고 있다. 해법은 통신 3사와 방송사의 '토종 간 협력'이지만 각자 이해관계가 달라 실현 가능성은 떨어진다는 평가가 나온다.

최근 정부는 과학기술정보통신부·방송통신위원회·공정거래위원회 등 7개 부처가 참석한 가운데 '디지털 미디어 생태계 발전방안' 점검회의를 개최하고 OTT 관련 고위급 협의체를 구성했다고 밝혔다. 지난달 한상혁 방통위원장이 국내 OTT 사업자 대표들과 간담회를 갖고 "K콘텐츠 경쟁이 과하다"고 조율의 당위성을 시사한 지 한 달만이다.

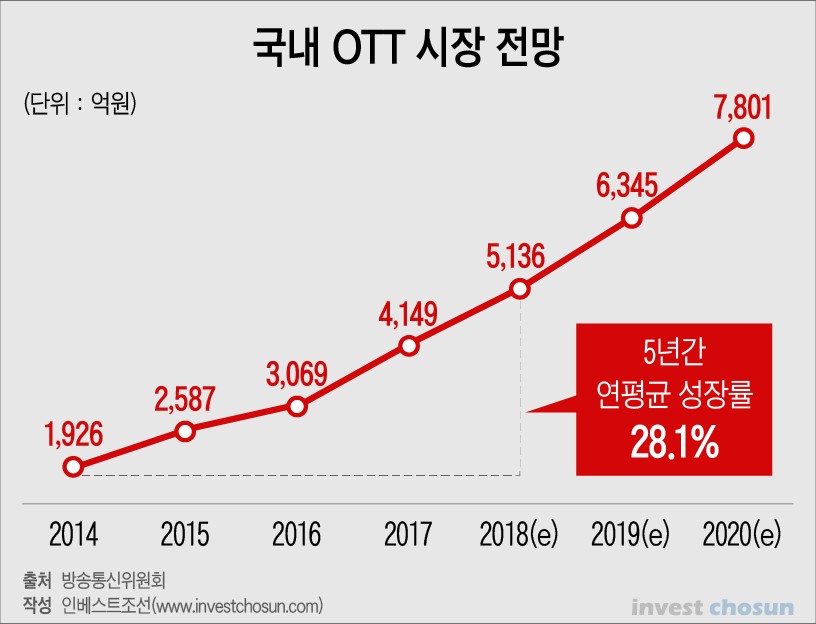

시장은 커지고 있지만 토종 OTT의 존재감은 미미하다. 오리지널 콘텐츠를 통해 이용자를 끌어들이고 다시 콘텐츠에 투자해 발을 묶는 형태의 선순환 구조를 구축한 사업자가 없다. 통신사 중 SK텔레콤의 웨이브가 그나마 규모를 갖췄다는 평가를 받지만 자체제작 측면에선 답보 상태에 빠졌다. 국내 1위 콘텐츠 사업자인 CJ ENM은 JTBC와 합작법인 출범을 위해 규제 진통을 겪고 있다. 글로벌 OTT에 맞설 만한 주력사업자가 보이지 않는다.

-

국내 사업자들이 합종연횡에 관심이 없는 것은 아니다. SK텔레콤은 수차례 CJ ENM과의 제휴나 티빙과 합병안 등을 거론해왔다. 업계에서도 통신사인 SK텔레콤의 확장성과 제작 역량을 보유한 CJ ENM이 손을 잡고 외형을 키우는 방안에 대한 기대감이 있다. 그러나 실제로 성사된 것은 아무 것도 없다.

시장의 기대감에도 불구하고 협력이 현실화하기 어려운 것은 양사가 기존 사업에서 구축하고 있던 위상과도 관계가 있다. 증권사 통신·미디어 담당 한 연구원은 "SK텔레콤과 같은 통신사업자는 그간 인프라만 구축하고 사업적 실익은 콘텐츠 사업자에 돌아갔던 과거에서 벗어나고 싶을 것"이라며 "반면 CJ ENM은 OTT에서 콘텐츠가 핵심인 만큼 주도적 지위를 포기하기 어려워 자존심 문제로 볼 수도 있다"라고 평가했다.

국내 기업 지배구조가 플랫폼 생태계를 구축하기 부적합하다는 지적도 나온다. SK텔레콤과 CJ ENM은 각각 SK그룹과 CJ그룹의 계열사다. 글로벌 OTT의 국내 공세에 맞서 연합전선을 구축한다는 목표도 그룹 차원 의사결정에서 자유롭지 않다. 양사의 사업내용과 전략이 상이한 만큼 통합 OTT 플랫폼의 활용방안에서도 시각차가 존재할 수 있다는 설명이다.

증권사 한 관계자는 "넷플릭스는 OTT 플랫폼 전문 기업인 데 비해 SK텔레콤은 통신사업이 주력이고 CJ ENM은 콘텐츠 사업이 주력"이라며 "넷플릭스가 보유 빅데이터에 맞춰 자체 콘텐츠를 만들고 라이브러리를 구축하는 등 OTT 사업에만 집중한다면 SK텔레콤이나 CJ ENM은 OTT 플랫폼과 기존 사업과의 연계까지 신경쓸 것이 많은 구조"라고 설명했다.

규제환경 역시 녹록지 않다. OTT는 방송사업자·인터넷사업자·반독점 규제 3자 영역에 발을 걸치고 있다. 주무부처만 세 군데다. 지난해 SK텔레콤과 방송 3사가 웨이브 설립을 추진할 당시에도 공정위 기업결합 심사에만 6개월 이상 시간이 소요됐다. CJ ENM과 JTBC의 합작법인 역시 공정위 심사가 길어지며 10월 이후로 연기됐다. 관련부처가 뒤늦게나마 협의체를 구성하는 등 팔을 걷어붙이고 나섰지만 속도 측면에서 글로벌 경쟁사를 따라가지 못할 거란 회의감은 여전하다.

규모의 경제 측면에서는 이미 글로벌 경쟁사를 따라잡기 쉽지 않다. 지난 15일 애플은 중저가 라인의 신제품 발표와 함께 번들 구독 서비스를 발표했다. 글로벌 기준 iOS 사용자는 9억명에 달한다. 자체 플랫폼 유료 가입자만 5억명이 넘는다. 각각 2억명, 1억명 안팎의 구독자를 보유한 넷플릭스와 디즈니플러스의 배가 넘는다. 애플 TV는 이미 7조원 이상을 자체 콘텐츠 제작에 쏟아붓기로 했다. 업계에선 국내 진출 역시 시간 문제로 보고 있다.

-

국내 사업자들의 선택지도 계속해서 좁아지고 있다. OTT 수익의 본질인 국내 콘텐츠의 공급자는 정해져 있는 데 반해 플랫폼 수는 상대적으로 많아졌다. 이 때문에 제작되는 콘텐츠의 내용이나 생산량에 비해 기업가치가 과장되고 있다는 평가도 나온다.

일부 선점업체들이 물밑에서 접촉을 이어나가는 배경도 이런 고민거리가 자리한 것으로 해석된다. 한 미디어 업계 관계자는 “지난해부터 CJ ENM에서 왓챠와 다각도의 사업적 협력 가능성을 논의하고 있는 것으로 알고 있다”며 “OTT 업체 역시 독자생존은 불가능하다는 것을 깨닫고 있기 때문에 이를 M&A, 지분투자, 콘텐츠 협업 등 자사에 맞는 형태로 빠르게 모색하는 것이 중요하다”고 전망했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기