밸류업 참여 계획 발표했지만…마땅한 방법 있을까 시선도

AI에 앞으로도 수십조 투자 필요…경쟁력 복원이 핵심 평

갑작스런 10兆 자사주 정책 발표로 스텝 꼬였단 지적

-

이미지 크게보기

이미지 크게보기- (그래픽=윤수민 기자)

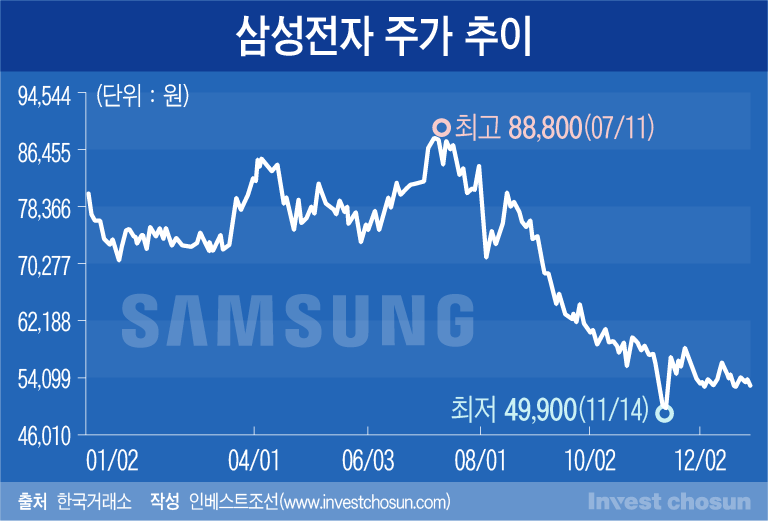

삼성전자의 지난해 주가수익률은 마이너스(-) 32%를 기록했다. 삼성전자 부진은 한국 증시 전반의 내리막에도 적지 않은 영향을 미쳤다. 최근 정부 밸류업 정책에 맞춰 기업가치 제고 계획을 공시하겠다고 밝혔는데 어떤 내용을 담을 수 있는지 따져보잔 시각이 많다. 올해도 사업 전망이 녹록지 않은 데다 11월 10조원 규모 자사주 매입 카드를 꺼내버린 터라 마땅한 수가 떠오르지 않는다는 목소리가 나온다.

2일 삼성전자 주가는 전 거래일보다 약 0.38% 오른 5만3400원에 마감했다. 1년 전과 비교하면 누적수익률은 -32% 수준, 지난 7월 11일 장중 최고가 8만8800원 대비로는 40% 이상 하락했다. 최근 국정 불안으로 원·달러 환율이 치솟자 국내 증시에서 투자금이 빠져나가는 영향도 무시하기 어려우나, 실적에 대한 불안감이 계속해서 발목을 잡는 형국으로 풀이된다.

삼성전자 실적에 대한 눈높이 조정도 이어지고 있다. 증권가는 지난 한달 동안 삼성전자의 4분기 순이익 전망치를 기존 8조2930억원에서 7조7501억원으로 6.5%가량 낮췄다. 국내외 정치·통상 환경이 급격히 바뀌는 시기 내부적으로는 비메모리 사업 적자가 늘어난 탓에 호실적을 기대하기 어렵다는 분석이 주를 이룬다.

-

운용업계 한 관계자는 "맹탕 밸류업 정책에 대한 실망감과 갑작스럽게 환율이 치솟으며 자금이 빠져나간 탓도 있겠지만 삼성전자 부진이 한국 증시 전체를 끌어내렸다는 시각이 상당하다"라며 "하반기 들어 시가총액 비중이 가장 큰 삼성전자가 글로벌 반도체 흐름과 동떨어지자 한국 증시도 선진국과 탈동조화하는 모양새가 두드러졌기 때문"이라고 설명했다.

이런 상황에 삼성전자는 지난 26일 정부의 밸류업 정책에 동참하겠다는 의사를 밝혔다. 밸류업 정책 동력이 떨어지고 있다는 우려 속에 정부가 세제지원을 재추진하며 기업의 참여를 독려하자 삼성정자도 적극 호응한 것으로 풀이된다.

그러나 삼성전자가 어떤 기업가치 재고 계획을 내놓을 수 있을지 우려도 있다.

일단 정부가 힘을 실은 밸류업 정책 자체가 삼성전자와 맞지 않는다는 지적이 많다. 일본 정부의 밸류업 프로그램을 벤치마킹한 만큼 자발적으로 기업가치 제고 계획을 공시하는 상장사에 인센티브(유인)를 제공하겠다는 방침인데, 삼성전자의 경우 이미 3개년 단위로 다른 상장사 대비 꽤 명확한 주주환원책을 꾸려온 편에 속한다. 이제 와서 정부가 독려하는 대로 주주환원을 늘려 자기자본이익률(ROE)을 끌어올리고 주가순자산비율(PBR)을 개선하는 등 대책을 내놓을 필요까진 없다는 것이다.

증권사 한 관계자는 "지난 수십년 외인이나 기관 등 장기 투자자들이 삼성전자를 보유했던 건 주주환원책이 좋아서가 아니라 반도체 시장에서 지속적으로 우상향하는 실적을 보여준 덕"이라며 "애초에 기업가치나 주가 모두 실적에 수렴할 수밖에 없다. 배당이나 자사주를 소각하는 방법만 주주환원인 게 아니라, 중장기 성장성을 갖춰 주가를 끌어올리면 기업가치는 자연스럽게 제고되는 것"이라고 지적했다.

특히 삼성전자 주력인 반도체와 같은 자본집약적 산업의 경우 ROE나 배당, 자사주 정책 등을 일률적으로 들이미는 게 부적합하단 분석도 적지 않다. 인공지능(AI) 시대 들어 반도체 산업이 변곡점에 접어들며 연구개발(R&D)이나 자본적지출(CAPEX) 수요도 크게 늘어나고 있다. 당장 주주들에게 현금을 쥐여주는 정책보다는 성장 기반을 마련하는 데 투자하는 것이 장기 기업가치 제고에 더 중요한 때라는 얘기다.

이 때문에 현실적으로는 삼성전자가 향후 AI와 반도체 시장에서 중장기 경쟁력을 어떻게 끌어올릴 것인지 명확한 로드맵을 제시하는 정도가 최선의 기업가치 제고 방안으로 꼽힌다. 그러나 삼성전자 스스로 10조원 규모 자사주 매입·소각 계획을 밝히면서 스텝이 꼬였다는 목소리도 있다.

당시 삼성전자는 보통주 주당 5만3500원, 우선주 주당 4만5900원에 3조원의 자사주를 우선 매입, 소각한 뒤 향후 7조원어치 자사주에 대해선 향후 이사회에서 결정하겠다고 밝혔다. 당시에도 이 돈을 향후 유의미한 M&A나 AI 반도체에 투자하거나 경쟁사로 흩어진 기존 반도체 인력을 복원하는 데 쓰는 것이 바람직하다는 시각이 적지 않았다. 공교롭게도 오너 일가의 삼성전자 주식담보대출 문제가 불거진 시점에 발표됐던 터라 소수주주 이익과 기업의 장기 성장성 간 균형이 깨졌다는 불만도 상당했다.

증권사 반도체 담당 한 연구원은 "소프트웨어(SW) 업종이나 금융사, 성숙기에 접어든 소비재, 서비스 기업들이나 배당, 자사주 매입·소각 형태로 주가를 부양하는 거지, 반도체는 여전히 매년 수십조 CAPEX를 투입해야 하고, 인수합병(M&A) 기회가 올 때도 대비해야 한다"라며 "현실적으로는 투하자본수익률(ROIC) 등 지표를 내걸어서 중장기 성장 목표를 제시하는 게 적절해 보이는데 갑작스러운 10조원 규모 자사주 정책 때문에 설득력을 갖출 수 있을지 우려가 크다"라고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기