매출 97%가 세노바메이트…단일 품목 의존도 빨간불

세노바메이트 특허 2032년 만료, 제네릭 대응 필요

TPD·RPT로 '넥스트 세노바메이트' 도전 중이지만

SK온 살리기에 그룹 투자여력 위축 한계 지적도

-

이미지 크게보기

이미지 크게보기- (그래픽=윤수민 기자)

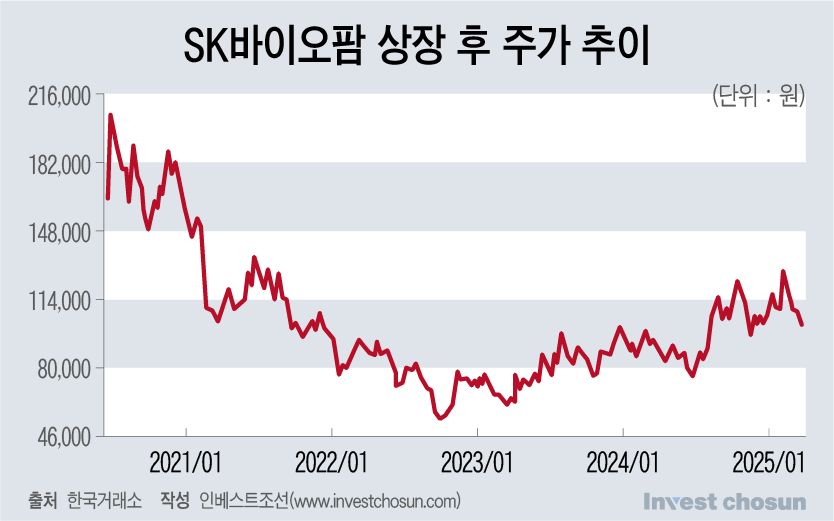

'따따따상'(시초가 고가 후 3거래일 연속 상한가)을 기록하며 국내 증시를 공모주 광풍으로 몰아넣었던 SK바이오팜이 상장 5주년을 맞이했다. 자체 개발한 뇌전증 부분 발작 치료제 '엑스코프리(성분명 세노바메이트)' 성공으로 흑자 전환에 성공했지만, 여기까지였다.

2020년 상장 당시 공모자금을 신약 개발에 투입하겠다는 청사진을 제시했지만, 5년이 지난 지금 세노바메이트 외 매출에 기여할만한 신약 파이프라인은 아직 안갯속이라는 평가다. 상장 전 이미 상업화 직전이었던 단일 품목에 의존하는 현 구조로는, 지금의 시가총액이 부담스러울 수밖에 없다는 우려가 나온다.

SK바이오팜의 주가는 지난 1일 주당 10만1100원으로 거래를 마쳤다. 상장 직후 3거래일 연속 상한가를 기록하며 20만원대까지 치솟았던 주가는 이후 2022년 5만원대까지 급락하기도 했다. 이후 삼성바이오로직스 주가가 100만원을 돌파하는 등 바이오주에 관심이 쏠리자 다시 반등하며 현 주가 수준을 회복했다.

SK바이오팜은 2020년 7월 2일 유가증권시장에 상장했다. 당시에는 세노바메이트가 미국 식품의약국(FDA) 판매 승인을 받아 현지 시장에 출시된 직후로, 시장의 관심이 온전히 이 신약에 집중됐다. '후속작'에 대한 기대감이 투자심리를 좌우하기에는 다소 이른 시점이었다.

상장은 대흥행했다. 상장 후 4거래일 만에 주가는 공모가(4만9000원) 대비 약 5배 상승했다. 7일 종가는 21만6500원으로, 시가총액은 17조원에 달했다. 장중 고가는 26만9500원을 기록하며 당시 최대주주인 SK㈜의 시총(18조원)을 뛰어넘기도 했다.

-

이미지 크게보기

이미지 크게보기- (그래픽=윤수민 기자)

이후 4년이 흐른 2024년부터 SK바이오팜은 세노바메이트가 미국 시장에 안정적으로 안착하며 본격적인 흑자 기조에 진입했다. 지난해 연간 기준 매출 5476억원, 영업이익 936억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다. 상장 당시 내세웠던 '상업화 경험을 갖춘 글로벌 제약사'라는 비전이 일정 부분 현실화했다는 평가가 나왔다.

다만 세노바메이트의 성과가 가시화하자 시장의 관심은 빠르게 다음 신약으로 이동하고 있다. 지난해 SK바이오팜 전체 매출의 약 97%가 세노바메이트에서 발생해 단일 품목 의존도가 지나치게 높다는 지적이다. 세노바메이트의 물질 특허는 2032년 10월 만료될 예정으로, 이후에는 제네릭(복제약) 출시 가능성이 크다. SK바이오팜도 실적발표 등에서 '후속작' 개발 필요성을 지속적으로 언급하고 있다.

상장 당시 SK바이오팜은 공모자금을 신약 파이프라인 확대에 투입할 계획이라고 밝혔으나, 당시만 해도 구체적인 방향성이 뚜렷하지 않다는 평가를 받았다. 실제로 상장 후 순조달 자금 약 5000억원 중 절반 이상은 미국 내 세노바메이트 생산시설 확충과 판매조직 운영에 사용됐다. 잔여 자금은 세노바메이트의 적응증 확장(전신발작 등) 및 후속 파이프라인 임상 등에 투입한다는 계획이었다.

구체적 후속파이프라인으로는 통증 및 항암ㆍ희귀뇌질환 부문 신약 개발에 780억여원을 투입한다는 계획이었는데, 현재 SK바이오팜은 표적단백질분해와 방사성의약품 치료제에 집중하고 있다.

현재 SK바이오팜이 '넥스트 세노바메이트'로 삼은 유망 모달리티(modality)는 ▲표적단백질분해(TPD)와 ▲방사성의약품 치료제(RPT)다. 2023년까지만 해도 세포유전자치료제(CGT)도 핵심 육성 분야로 거론됐으나, 현재 CGT는 우선순위에서 밀린 상태다. 회사는 올해 상반기 내 TPD와 RPT 중심으로 가시적인 성과를 내겠다는 목표다.

이 중 RPT는 가장 진척이 빠른 파이프라인으로 평가된다. 지난해 RPT 치료제 후보물질 'SKL35501'을 도입했고, 핵심 방사성동위원소인 악티늄-225(Ac-225)의 공급계약도 체결했다. 연내 미국 FDA에 임상시험계획서(IND)를 제출해 1상 진입을 목표로 하고 있다. 특히 RPT는 최태원 SK그룹 회장의 장녀인 최윤정 SK바이오팜 사업개발본부장이 주도하는 영역으로도 주목받고 있다.

TPD는 2023년 SK바이오팜이 해당 플랫폼을 보유한 자회사 'SK라이프사이언스랩스(SK LSS)'를 인수하며 개발에 박차를 가하고 있따. 이후 분자 접착제(Molecular Glue)를 발굴하는 혁신 플랫폼 'MOPED'를 통해 기존에 치료제가 없던 표적에 작용할 수 있는 분해제 개발을 진행 중이다.

다만 신약 개발에 필요한 투자 재원을 사실상 세노바메이트 수익에 전적으로 의존하고 있는 현 구조는 리스크 요인으로 지목된다. 최근 SK그룹이 배터리 계열사 SK온 유동성 지원에 집중하면서, 전반적인 그룹 계열사의 투자 여력이 위축된 점이 부담이어서다. SK바이오팜의 최대주주는 SK㈜로, 현재 지분 64%를 보유 중이다.

한 투자업계 관계자는 "바이오기업의 특성상 특정 품목 의존도가 높을 수밖에 없지만, 최근 세노바메이트 매출 증가만으로는 현재 시가총액을 정당화하기 어렵다는 것이 업계 전반의 시각"이라며 "SK바이오팜이 TPD와 RPT 기반 신규 파이프라인 개발에 나서고 있으나, 세노바메이트의 특허 만료 시점도 가까워지고 있고 경쟁사도 유사한 임상개발에 착수하고 있어 부담이 적지 않다"고 말했다.